整理収納のプロが語る、忙しい学校も今すぐ可能な「時短をかなえる片付け術」 不要なモノは子どもや教員の「安全」も脅かす

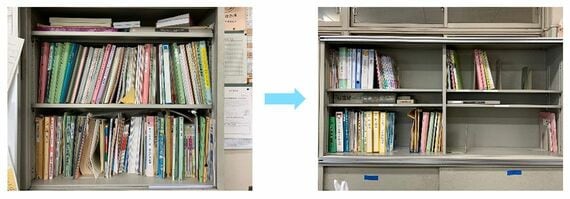

もう1つ、伊藤氏は「書類を減らすことが学校の大きな課題」だと強調する。処分すべき書類が放置され、それが学校を狭くしている要因になっているからだ。ある小学校では、10箱分の不要な書類があり、処分したところ棚にかなりのスペースができたという。

「『3年保存』と書いてあっても、具体的な廃棄日がわかりにくく捨てるのが怖いからたまってしまうのでしょう。例えば、令和4年の4月1日から令和5年の3月31日までが令和4年度の書類となりますが、年をまたぐので廃棄日を計算しにくいんですよね。でも、書類作成者が『何年何月以降は処分』と明記すれば、みんな迷うことなく安心して処分できます」

また、学校では閉じるタイプの簿冊式ファイルが主流だが、差し込むだけのバーチカル式ファイルに変えると場所を取らずに済み、分類も処分もしやすいという。ただ、「ここはぜひ自治体ごとに取り組んでほしいです。どこの学校も同じ基準で書類を管理できれば、異動しても作業しやすいですよね」と伊藤氏は訴える。

伊藤氏は、現在の教員の危機的な労働環境に胸を痛めている。

「私が教員だった頃は土曜出勤がありましたが、若手同士で休日や放課後に交流するような余裕がまだありました。しかし今の先生方は、業務量が増え続け、子どもや家庭の多様化への対応も求められて大変な思いをしています。ちょっとした片付けの積み重ねは大きいので、整理収納のノウハウが活用され、少しでも学校の働き方改革が進むことを願っています」

学校は活動上モノが増えがちで、雑然とした空間が“当たり前の景色”になってしまっているかもしれないが、それが業務効率を下げる要因になっている可能性は高い。子どもも教員も快適に過ごせる環境をつくっていくことは、教育活動の充実にもつながるはずだ。

(文:編集部 佐藤ちひろ、写真:伊藤寛子氏提供)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら