「レッジョ・エミリア教育」特徴と家庭での実践法、「モンテッソーリ」との違いとは? Google保育所も導入、子どもの「感性」磨く教育

「子どもたちが目指すのは、自走・自学・自習ができるようになること。かみ砕いていえば、自分で仮説を立てて検証し、考察し、結論が出せるようになることです。この力が身に付けば、学習の基礎はすでに完成したといえるでしょう。その力を生かして、小学校の6年間では物事を探求しアウトプットする実践に没頭できます。現在の入試では自分の考えを表現することが求められる場面もありますが、そうした力も、早いうちから鍛えることが可能です」

一方で、課題もある。子どもたちの話し合いや観察を見守り、適切に導くことができる人材はそう多くはない。また、一人ひとりの活動の様子をつねに記録するにはかなりの人手が必要だ。いしい氏も、「現在の日本の公教育で本来のレッジョ・エミリア教育を実行するのは難しいだろう」と感じているという。

そこでいしい氏が提案するのが、プロジェクトやドキュメンテーションの要素を取り入れつつ、家庭内で親子でできる内容に落とし込んだ活動だ。子ども同士ではなく親子でテーマを話し合い、フィールドワークに出かけた様子や活動内容を写真や動画、文章にまとめる。そしてそのドキュメンテーションを自身の観察実践プログラムのコミュニティーでシェアしていく。

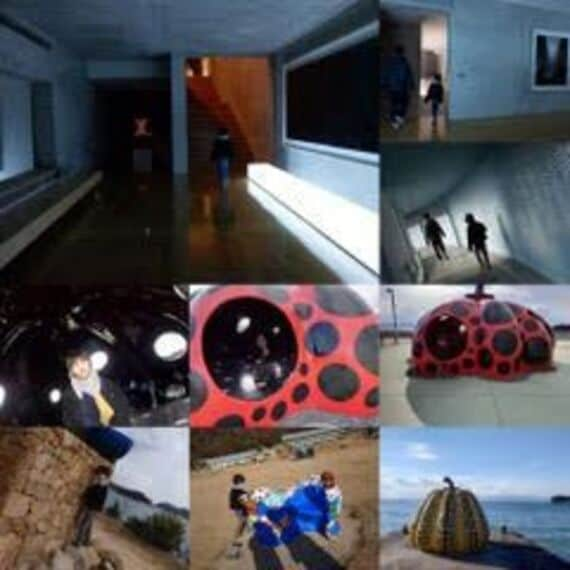

(写真:参加者ご本人提供)

〜直島〜

(前略)

黄色カボチャは一度海に流されちゃったんだって。

「マイクロプラスチックとか大丈夫かな??」←すっかりSDGSが身近

(中略)

ホテルの敷地内には動物のオブジェが散見。近づくと盆栽のせてたりする。

やっぱり盆栽推しなんだ。(前ケース参照)

(中略)

シルエットの人がいる絵画の前は毎回隠れながら移動。確かに大人でも不気味に感じる。

人物っぽいオブジェもみんな怖がる。

後日、「双子以外でそっくりな人いるかな?」と子に聞かれる。

(後略)

「例えば、香川県の直島で草間彌生さんのアート展示を見るとしたら、草間彌生がどのような人物なのかを調べたり、実際に作品に触れたり、中に入ってみたりという体験とともに、そのとき子どもが話したこと、着目していたものを記録します。それらを基に『この子はこういうものが好きなのかも。それなら、今度はこれを用意してみようかな』と展開するのです。わが子が何をどう見て心を動かされているのかに親が気づいて、次の環境を用意していく。感性が磨かれると感動の経験につながり、それがさらに物事や生きることへの情熱になっていきます」

(写真:参加者ご本人提供)

テーマ:空き缶

夕食のあと洗おうと置いてあった空き缶をキッチンカウンターにカンカン打ち付けて遊び始めた娘。遅い時間だったので遊んでないでさっさとお風呂に入って欲しかったけど、「同じ空き缶なのに音が違うよー!」という娘の一言に私の展開スイッチがオンに

【観察】 2本の空き缶を交互にテーブルに打ち付けているところ

両手:それぞれの親指を内転させ缶の中央部を握っている。両腕とも肘辺りがキッチンカウンターにつけている。

視線:左手に持った缶の底辺り。

(中略)

【体験体感】

・どんな音がする?

アルミ缶、スチール缶、それぞれ中に入っているときと空のときの音の違い。同じアルミ缶でも上に泡サーバーがついて重いときとなくて軽いときでは音が違うという気付き。内容量の違いによる音の違いも体感させたかったのに、ちょうど資源ごみを捨てたばかりで空き缶もペットボトルも他になくって残念せっせとビールを飲んで空き缶を準備せねば!

鯖缶とツナ缶の空き缶を使ってシンバルのように鳴らす。底で鳴らしたときと、口が開いている方で鳴らしたときも音が違うことに気付く。耳に空き缶を当てていると、「この缶を作った工場の人の声が聞こえるよ♪」という娘。私にとってはただのノイズが彼女にはそんな風に聞こえるという驚き!豊かな想像力。

(後略)