地域格差が深刻、「外国ルーツを持つ子ども」の教育で教員が果たす重要な役割 日本国籍あるかないかは関係ない、問題の本質

だがそのコミュニティーの存在は、時としてデメリットにもなると山本氏は続ける。

「学校からドロップアウトしてしまう子どもも一定数いるため、それが悪い意味でのお手本になるという面もあります。不登校を経て非正規雇用になり、しかもすぐ辞めて職を転々とする――。一度踏み外したときの転落の仕方は想像もつかないほど早く、深いところまで転がり落ちてしまう。彼らがつながることのできるセーフティーネットが少ないことは、これからの課題の1つだと思います」

圧倒的マイノリティーになる「非集住地」での問題は

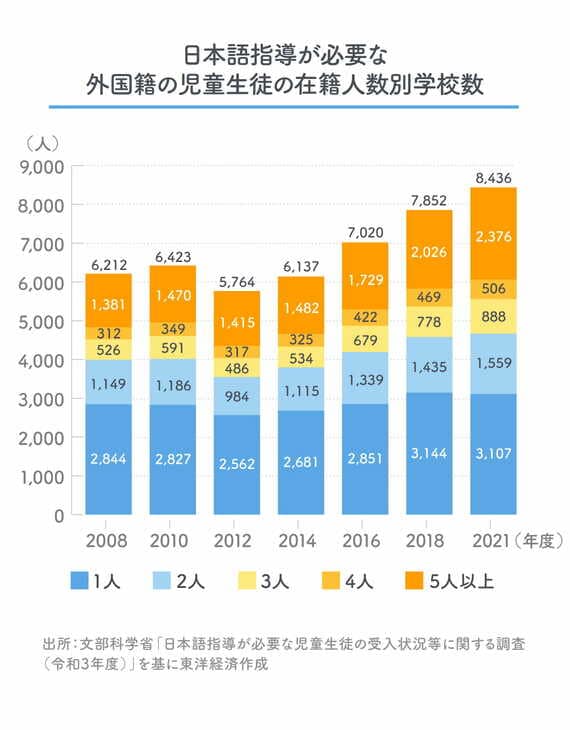

集住地に対して「非集住地」の状況はどうか。上の2021年度のグラフでは、外国人の集住傾向を示す「5人以上」という学校が約2300校あるが、いちばん多いのは「1人」の学校だ。さらに調査対象の子どもの在籍数が「4人以下」の学校が全体の7割を占めており、耳目を集めやすい集住地よりも、実際は非集住地の事例が多いということがわかる。

「学校に1人だけ外国にルーツを持つ子どもがいるような場合、子ども本人が日本語を覚えて困難を乗り越えていくことがほとんどです。つまりは子どもの努力に任せきりの状態ということ。彼らは普通の学級に何の支援もなく存在していて、いじめられたり、孤立していたりするケースも少なくありません」

山本氏は地域による「ケアの格差」が非常に大きいと指摘する。

「豊田市のような手厚い自治体から、進学などで近隣の自治体に出たとき、途端に何のケアもなくなって戸惑う子どもや家族も多くいます。子が親の通訳をせざるをえない状況も頻発し、彼らをヤングケアラーにさせているのです」

非集住地では問題が認識されにくい。知識がない教員の下では、見逃される問題は枚挙にいとまがない。例えば、母国で初等教育を受けていた子どもは、語学力に左右されない算数ならできると思われがちだ。だが必ずしもそうではないし、答えが合っていても、そこに至るプロセスが違うと子どもを叱る教員もいる。これにはすべての子どもが傷つくだろうが、外国ルーツを持つ子どもにはよりダメージが大きいと山本氏は言う。母国で受けてきた教育を否定されることで、「自分の国の教育は劣っていたのではないか」と感じてしまうからだ。

国語の指導にも注意が必要だ。山本氏は「日本の学校では日本語力を重視しすぎて、それができれば万事解決とする傾向があります。そして彼らの抱える言語以外の悩みは『個人の問題』と切り捨てられてしまう」と苦言を呈する。

「一見問題なく日本語の会話ができる子どもでも、学習言語として複雑な概念を理解するには至っておらず、学力以前のところで理解を阻んでいることも。こうした例は非常に多く、これは外国にルーツを持つ子どもの教育における不可欠な知識です」

看過されやすい現状の課題はほかにもある。今度は、日本国籍を持っているか否かで子どもを見てみよう。

「外国にルーツを持つ子どもは学校を離れやすいのですが、中でも外国籍の場合、小学校や中学校の『中退』が発生しやすい。『国に帰ります』と言われてしまえばそれまでで、自治体も追うことはできません。でも実際は日本にとどまっていて、引きこもりになっていたというケースもあるのです」

日本国籍を持っていたとしても問題はある。文部科学省の調査などは基本的に外国籍を持つ子どもを対象にしているため、国籍によってはその実情をすくい上げることができなくなるからだ。