長引くコロナ禍と物価高騰で「食べるものに困る」、子どもの貧困の深刻な実態 機会の平等がなく「自己責任」は成り立たない

「物価が高くなり食費に回すお金が減った」

日本の子どもの7人に1人が、貧困状態にあるといわれる。2020年に厚生労働省が公表した「2019年 国民生活基礎調査」における子どもの貧困率は13.5%だったが、学校の1クラスを35人とすれば5人は貧困状態ということになる。

この数字に実感を持つことのできる人は、はたしてどのくらいいるだろうか。最近はメディアでも子どもの貧困が大きく取り上げられるようになったが、日本における子どもの貧困はなかなか外から見えないのも特徴といえる。努力すれば何とかなる、自己責任と考える傾向があり、実際に生活が苦しい状況にあっても当事者は声を上げにくい状況にあるからだ。

子どもの貧困という場合は、多くが相対的貧困を指し、世帯の可処分所得が全体の中央値に満たず、その国の生活水準と比較して貧しい状態をいう。生きていくのに欠かせない家や食べ物がないような貧困は絶対的貧困とされるが、今や日本でも長引くコロナ禍や物価高騰の影響で食べる物に困る世帯も増えている。

このたび認定NPO法人キッズドアが公表したアンケート調査結果を見ると、それがより深刻になっていることがわかる。調査対象は、キッズドアの困窮子育て家庭向け支援「キッズドアファミリーサポート」に登録があり(登録者の87.1%が母子家庭、57%が21年の年間世帯所得が200万円未満)、22年夏の食料支援に申し込んだ世帯2084件だ。

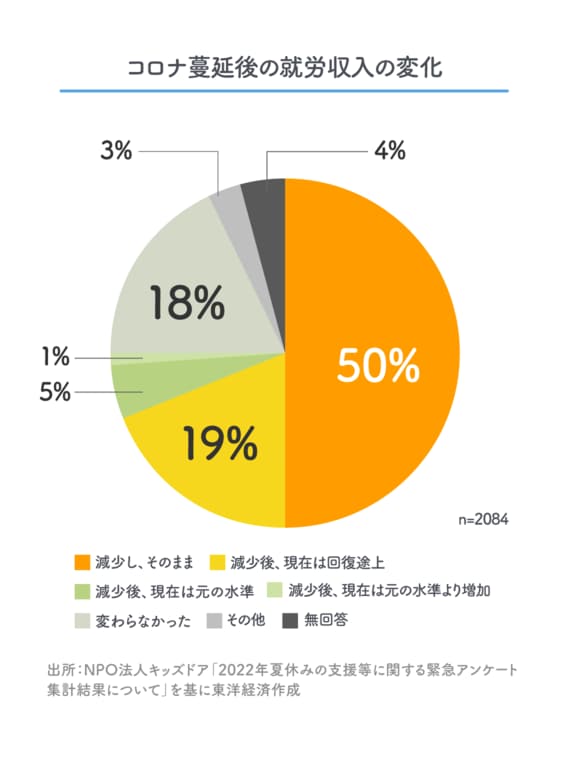

コロナ禍においては、不安定な就業形態にある非正規雇用のほうが離職や収入減の影響を大きく受けるなど、低所得世帯ほど厳しい状況に陥った。調査では新型コロナウイルス(以下、コロナ)の感染が蔓延した20年1月より前と比べた世帯全体の就労収入について聞いている。その結果、「減少し、そのまま」という世帯が50%、「減少後、現在は回復途上」の19%と合わせると、全体の約7割がコロナ禍で収入が減少し、今も厳しい状況にあることがわかった。

「コロナ禍で失業して以来、短期の派遣をつないで生活をしている。生活が安定せずに毎日が不安。今は経済的な支援がいちばん欲しい」「コロナ禍で仕事を辞めてしまい、その後自分の体調が悪くなり仕事ができない状況。遺族年金だけでは生活が困難」「今日コロナに感染した。来月はお給料がないに等しい。食料支援はありがたいです」など、コロナによる収入減で生活に大きな影響が出ていることが自由回答からも見て取れる。

こうした状況に物価高が、さらに追い打ちをかけている。「物価が高くなり食費に回すお金が減った」「物価高騰により、生活が苦しくなった。電気代の値上がりは本当に苦しい」「物価が上がっていて給料が伴わず生活困難が続いている」など、物価上昇により食費や光熱費、ガソリン代などの生活コストが上昇しており、猛暑にもかかわらず光熱費を抑えようと冷房使用を控えるといった意見も見られるという。夏休みになると給食がなくなることから、「夏休みが怖い。給食がなくなるので栄養バランスや食費の増加が恐ろしい」という回答もあった。