学校再休業でも「課題は紙媒体」が9割の実態 埼玉県1058校調査、ICTの活用で課題残る結果

今回、公表された「学校再開後の学習への取組状況等の調査結果」は、2020年8月に県内の公立小・中・義務教育学校1058校(さいたま市立を除く)に対して、埼玉県が独自に行ったものだ。その中で、まず目を引いたのがICTの活用状況である。

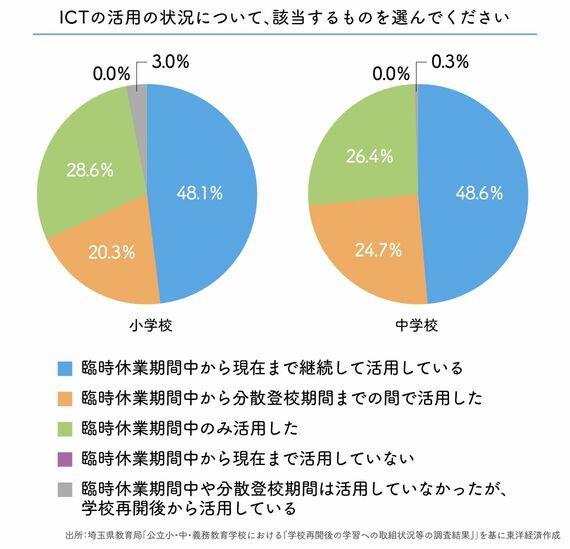

すべての学校が臨時休業期間以降、どこかのタイミングでICTを活用していた。だが、臨時休業期間中にICTを活用していた学校のうち、通常登校再開後も継続してICTを活用しているのは小学校で48.1%、中学校でも48.6%とともに半分以下だった。また、学校再開後におけるICTの活用形態も、メールや学校のHP等を使って課題を配信したり、授業等の動画配信を行ったりすることがメインで、同時双方向性のあるオンライン学習に取り組む学校は1割程度にとどまった。

教員のICT活用能力差にも問題が

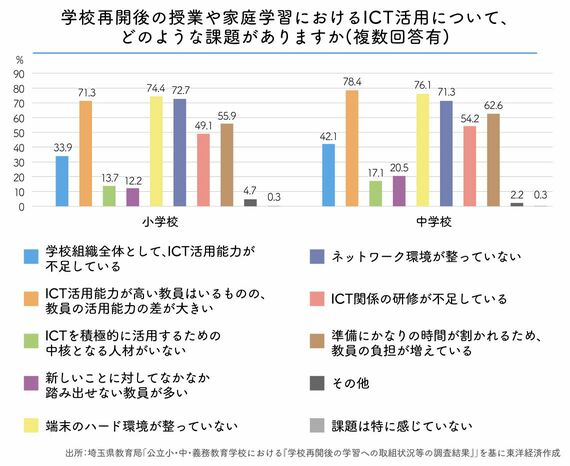

さらに、小学校では教員の大部分がICTを活用していたという学校が7割以上あるのに対し、中学校では半分以下。2割以下の教員しか活用していなかったという中学校が、2割以上に上った。その理由について学校側は「ICTの活用能力が高い教員はいるものの、教員の活用能力の差が大きい」と認識している割合が高く、「端末のハードやネットワーク環境が整っていない」や「準備にかなりの時間が割かれるため、教員の負担が増えている」という回答も多かった。

今冬は、新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行が懸念されている。再び学校が臨時休業となった場合、家庭学習支援をどうするかとの問い(複数回答有)には、「紙媒体の課題を課す」とする学校が9割以上と圧倒的だった。次いで授業動画等の活用が挙げられており、「同時双方向のオンライン授業(Zoom、Google Meet等の活用)」や、「同時でなくても双方向の課題配信・把握(Google Classroom、Microsoft Teams等の活用)」を行う予定の学校は3割程度にしかすぎなかった。臨時休業の際の課題の受け渡しや回収等も「登校日を設けて対応する」という学校は8割前後。ここでもオンラインによる双方向の課題配信を活用する方針の学校は少なかった。

こうした問題について、埼玉県教育局は「ICT機器の活用は、子どもたちの学びを継続するうえで有効であるだけでなく、Society 5.0を生きていくための資質・能力を育む教育を実施するうえで不可欠」との見解を示している。そのためにも「特定の教員だけでなく、組織的・教科横断的にICTの活用に取り組むことが必要」とし、教員のICT活用の能力差解消に向けて9月に「ICT教育ガイドライン」を策定。各教科におけるICT活用の具体事例を掲載し、校内研修等で活用してもらうよう働きかけているという。