不登校特例校の先駆け「高尾山学園」、登校率約70%・進学率95%超の理由 大人が徹底して寄り添う組織体制を独自に構築

「不登校の理由は一人ひとり異なりますが、主に①学校での生きづらさ、②生活環境や家庭内環境、③本人の抱える課題の3つに分かれます。①には社会性や学力を養う支援、②には福祉的支援、③には医療的支援が必要。本校はスクールソーシャルワーカー(SSW)の拠点になっているほか、児童精神科の医師に教員が月に一度相談できるなど、教員の専門外である②と③の支援もしやすい体制にしています」

居場所づくりにも力を入れており、授業に出るための気持ちが整っていないときはプレイルームや相談室、保健室でも過ごしてよいことにしているが、そこにも多様な大人を配置している。

「プレイルームには児童厚生員が4人おり、ゲームなどを通じて子どもたちと関わっています。ここは遊びを通じてルールを守ることを覚えたり、コミュニケーションを取ったりと、社会性を育む場でもあるのです」

相談室には市の臨床心理士が4人いるほか、小・中学校に都から1人ずつスクールカウンセラー(SC)が派遣されている。相談室をふらりと訪れた児童生徒と雑談したり、希望があれば本人やその保護者の相談にも乗ったりしている。

学生サポーターを含めれば、総勢約100人の大人がおり、子どもたちは誰かしらに話を聞いてもらえる環境がある。また、子どもたちに寄り添うために教職員たちが徹底しているのが、情報共有だという。

「毎朝1校時目が始まる前の30分、学年ごとに指導補助員も含めて『あの子は昨日こうだった』『ここを褒めた』などの情報共有を行います。週に1回は、学校全体でもSCやSSWが同席する会議を行い、さらに回覧などでプレイルームや相談室の記録も共有しています」

一人ひとりのペースを尊重する姿勢は、転入時の受け入れ態勢にも表れている。

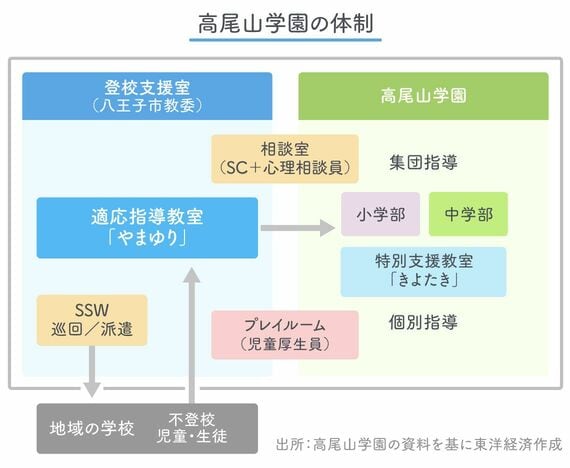

「本校への転入希望者は、まず臨床心理士が困り事などの聞き取りを丁寧に行い、見学や面談を経て校内で市教委が運営する適応指導教室『やまゆり』に通います。その中で本人の意欲が高まったら、高尾山学園の授業見学、次に学習体験と、段階を踏んでなじめるようにしています。こうした転入の仕組みは、全国でうちだけです」

以前は転入できる機会が年4回だったが、黒沢氏が校長に就任後、一人ひとりのタイミングで転入できるよう、毎月へと回数を増やしたという。

しかし、関わる大人が多ければ、人件費もかかる。不登校特例校も、通常の公立校と同様に、正規教員の数は児童生徒数に応じて決められる。そのため、同校では教員以外の職員や市採用の教員の人件費は、八王子市が負担している。現在その金額は、年間5800万円に上るという。

「不登校の児童生徒に寄り添うためには、『人と時間』が必要。人材も、地域でエースと言われる先生がうちで活躍できるとは限りません。子どもの『やる気スイッチのエンジン』がかかるにはどうしたらいいのかを考えられる先生が必要であり、誰でもいいわけではないのです。本校には不登校特例校の設立を目指す自治体の視察も多いのですが、『人と予算が確保できない』と諦めてしまうケースもありますね」

永岡桂子文部科学相は、年度内に不登校の総合的な対策を取りまとめるとし、その柱の1つに不登校特例校の設置整備を掲げている。中教審部会の「次期教育振興基本計画」の審議経過報告案にも、全国で300校の不登校特例校設置を目指すとあるが、人と予算の確保は大きな課題だ。

「対面」重視、オンラインだけで人との接し方は学べない

多くの大人たちに見守られながら学ぶ同校の子どもたち。彼らはここを卒業後、どんな道に進むのだろうか。

「進路指導も丁寧に行っています。教員は生徒とよく話し合い、本人の希望と特性を踏まえ、マッチしそうな学校を調べて選択肢を提示しています」と、黒沢氏。その結果、同校の進学率は95%以上で、基本的に毎年全員が進学している。うち約7割が都のチャレンジスクールやサポート校に、約3割は全日制や専修学校に進んでいるという。

「卒業生の追跡調査では、進学先における在籍率は約85%。私はこの数字は高いと捉えています。時間はかかりますが、うちに来ると多くの子が元気になるんです。それは、信頼できる友達や大人ができて、勉強が大切だと自らわかるようになるから。高校や大学でリーダーを務めるようになる子もいるんですよ」