「学歴なしお金なし」で息子を純国産バイリンガル東大生に育てたママの教育 「親はあるものを精いっぱい使うだけ」の真意は

子どもができるまでの期間が長かったタエさんは「趣味をつくらなければ」と英検に挑戦したという。準2級まで取得するも、2級は難しくて断念。それでも、英語の絵本の読み聞かせでは発音や間違いを気にせず「下手なりに続けてみた」そうだ。

「読書は強制しませんでしたが、新しい本は棚の手前や床に置くようにしました。息子の興味をよく観察して、なるべく興味を持ちそうな本を用意しましたね。徹底したのは『片付けなさい!』と怒らないこと。全部出されてもグッと堪えました。おかげで片付けられない男になりましたが(笑)」

3位の算数は、日常会話と市販ドリルで。賢くなるには英語より先に数字だと考え、生活の中に算数の概念を盛り込んだ。例えば、割ったお煎餅を「どっちがいい?」と見せ、子どもが「おっき(大きい)!」と答える。これも立派な算数だ。

「ボーロを1、2、3……と数えて『お母さんは3個、キリくんは4個。キリくんのほうが1個多いね』と言ったり、『おやつの時間まであと何分?』と聞いたり。思いついたときに数字を意識しました」

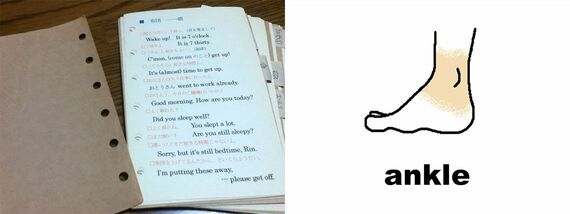

数と時間がわかってきたら、市販のドリルを1ページ目からやる。「標準」レベルのドリルだが、ヒントはすべて破り捨てていっさい教えない。タエさんはただ隣に座って自分の作業をする。

「賢くなるには、正解することより考えるほうが大切です。公式や小手先のテクニックで解いても意味がないので、ヒントはあげませんでした。そしたら小学校3年生の時、息子が分数の代入問題を見て「わあ、このxは大きいね」と言ってから解きだしたんです。私は代入しないとわからないのに、息子は計算式だけで何となく大きさがわかる。『成功しているぞ』と思いました」

便利な公式は教えず、ひたすら暗記型教育ではなく思考型教育を続けたタエさん。あるときは公文式のドリルを渡して失敗するなど、マイペースに試行錯誤を繰り返していたが、学校の算数が週3回程度だったため結果的には先取り学習になったという。

英語は発音を気にせず話しかけてOK

学びを日常生活に溶け込ませること。これがタエさん流子育てのもう1つのポイントだ。3歳前からは会話の2割程度を簡単な英語で行った。例えば、「歯磨きしよう」「手を洗ってうがいね」など。子どもが理解できていなくても和訳はせず、洗面台で手を洗ったら「じゃあおやつを食べよう」とそのまま生活を続ける。

「子どもの耳が、自分の下手な発音を覚えてしまうと心配する親もいるでしょう。でも私は、発音よりもコミュニケーションツールとして英語を使えるほうを選びました。日本語も、最初は『トウコロモシ』などと間違えていても、いつの間にか正しい発音が身に付いていますよね。英語も同じだと考えました」