「宿題」やめた岐阜小の校長、「学校と保護者の役割の整理を」と語る真意 狙いは「自ら学ぶ力の育成」と「働き方改革」

反対や不安の声は少ないが、学級や学年の実態に合わせて対応

まずは2022年4月の職員会議で、教職員たちに方向性を示した。昨年度から高学年を中心に教科担任制を導入し、「児童が『学年全体で自分を見てくれている』と感じるような学校にしよう」というメッセージは打ち出していたが、改めて「教員と児童の信頼関係の構築を第一に考え、日頃から児童のよさや伸びを見逃さず、『自分でやれる』という自信を持たせたい」と、方針を共有。そして、そのためには学校と家庭の役割の明確化が必要だと説いた。

「教員は授業で学力を育てることに専念し、家庭学習は一律の宿題を廃止して、児童とその保護者が考えて進める形にしたい。そう説明したところ、多くの教員が納得してくれました」

保護者にも、4月11日付で通知を出して基本方針を示すほか、同月後半には個人懇談で担任から改めて宿題廃止の意図や趣旨を説明。また、同時期にPTA役員会や学校運営協議会の場でも説明を実施した。

その結果、「思ったよりも反対意見は少なく、保護者から届いた不安の声も数件でした」と藤田氏は話す。丁寧なコミュニケーションを心がけたことはもちろんだが、地域の特性も大きかったようだ。

「本校は文部科学省の『全国学力・学習状況調査』の平均正答率も高く、もともと家庭の教育力が高い校区です。塾や習い事に通う児童が多く、学校の宿題が負担になっている面もありました。岐阜県では漢字ドリルや計算ドリルの文化が根強く、略して『カド・ケド』を3周やろうなんて言われますが、私と同じくそれを疑問視していた親子も少なくなかったのかもしれません。各家庭の方針や事情から、それぞれで家庭学習の内容を判断する必要がある状況だったのも確かです」

一方、児童たちは「宿題はなし」と聞いたとき、「勉強しなくてもよい」と大喜びしたという。「その反応に危機感を抱いた先生もいたと思います」と、藤田氏は言う。

保護者の不安の度合いも学級や学年によって異なったため、教員の対応も分かれた。叱ることはしないが、誰がどのような学習をしているのかは週に1~2回点検し、何も取り組めていない場合に本人や保護者に声をかける教員は多い。中には1人ひとりと面談し、学習内容や困り事を確認している学年もある。「今も学級や学年の実態に合わせて対応していますが、来年度までには学年ごとの適切な関わり方を整理できるといいなと思っています」と藤田氏は話す。

「興味関心を深める家庭学習」に取り組むようになった児童も

宿題廃止から半年が過ぎ、徐々に状況は変わり始めているという。

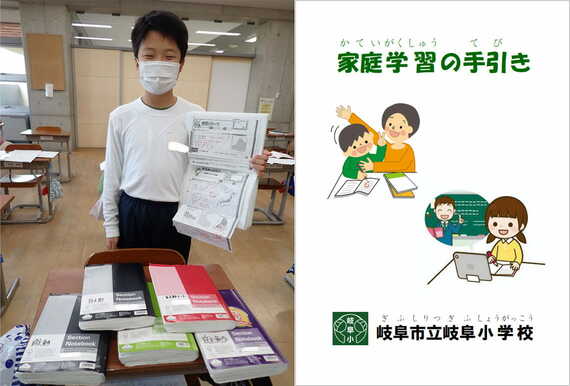

「教員は家庭学習をやらないことをとがめるのではなく、子どもを認めて励まし、できたことを褒めていく。そんな期待していたサイクルが定着してきたと感じます。保護者の不安を払拭し、より方針を明確にしようと、学年ごとの学習時間の目安や学習内容などを例示した『家庭学習の手引き』を夏休み明けに示しましたが、子どもたちにも主体的に学習する姿勢がだんだんと浸透してきたように思います」

同校は学習習慣や基礎学力が定着している児童が多いため、家庭学習の手引きでは、習い事などの時間も家庭学習と捉えてよいとの考えも明記し、1人1台端末に入っている学習ソフト「スタディ・サプリ」の活用なども推奨。手引きはあくまで例示であり、学習内容は児童とその家庭の判断としている。

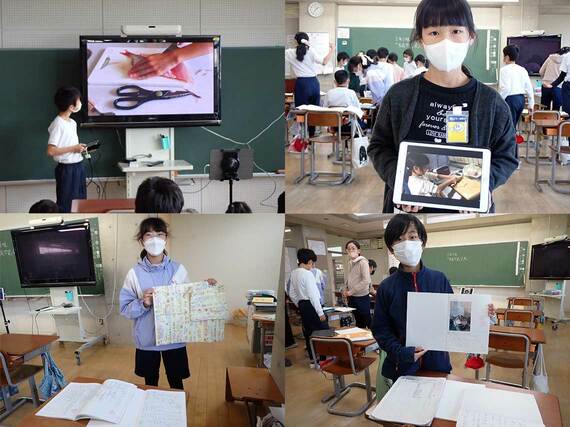

実際、ユニークな家庭学習も見られるようになった。例えば、運動会の綱引きのコツを調べてクラスメートに「やってみよう」と呼びかけた6年生、魚の3枚おろしを1人1台端末で動画に収めて紹介する5年生など、自分の興味関心をより深めるケースが出てきた。

11月には他校からの依頼で、「宿題いる? いらない?」をテーマにした他校の公開授業に同校の5年生がオンラインで参加したというが、そのときの内容が興味深い。宿題を「いる」と回答した児童と「いらない」と回答した児童は他校が半々だったのに対し、同校の児童は「いる」が5人、「いらない」が17人に上ったという。