JAXA監修、鹿児島県立楠隼中学校・高等学校で学べる「宇宙学」の魅力とは? 公立初・中高一貫男子校、全国から生徒集う理由

大学レベル、JAXA監修の「宇宙学」とは?

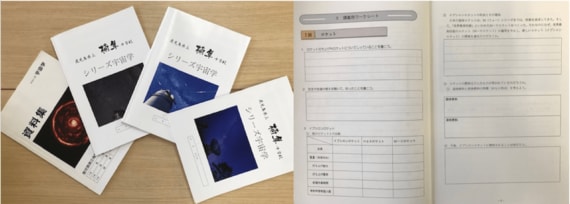

楠隼中高が所在する肝付町には、JAXAの関連施設である内之浦宇宙空間観測所がある。同校開校に当たっては、JAXAと県教委が協定を結び、宇宙航空教育活動推進モデル校に指定。JAXA職員や大学教員らも来校して「宇宙学」の授業が行われている。年40~50回の必修科目「シリーズ宇宙学」は、JAXA監修のテキストが使用され、年に6回ほどJAXAの職員や宇宙飛行士などによる講義も実施。宇宙に関する広い視野を身に付けられる。

もともと同校のカリキュラムは数学探究をはじめ、理系科目の比重も高く、教科によっては大学レベルの授業を行っている。その中で、宇宙学の授業は週に1時間程度。理系科目の4人の担当教員が宇宙学をコース別に1人ずつ担当しており、コースとしては宇宙生命系、航空工学系、宇宙開発系、応用工学系の4つがある。生徒たちは高校に入ると、その4つの中から希望のコースを選び、各コースに分かれ、年間を通して学んでいる。現在、航空工学系のコースを担当している溝口雄基先生は、担当の物理学を通して宇宙の授業を行っている。

理科(物理)担当、宇宙部顧問

溝口雄基

「例えば、飛行機が飛ぶ原理については高校の授業であまり教えることはないのですが、揚力などを中心に大学で学ぶベルヌーイの定理を教えたり、より専門的なことについては年2回ほど大学教授に来ていただいて教えてもらったりしています。大学教授は東京や九州など全国から招聘しており、集中講義を行っています。中学でもJAXAから専門家の方を呼んで、宇宙学の入門的な授業を行っています」

授業のテキストはJAXA監修の下、各担当教師が独自に作成している。授業に対するテストはないが、1年かけて論文1本を仕上げることを目標としている。

「論文では専門的なものというよりも、宇宙という答えのない世界を題材として科学的なアプローチをすることで、多角的な視点や想像力、論理的思考を身に付けられるように指導しています。中にはA4で10枚程度の論文を書く生徒もいますが、基本的には生徒たちが自分たちの興味や好奇心のあるものを自分で調べて、自分で考えて、自分で結論を出すことを最も大事なこととしています」

学校全体の授業としては、進学校であるがゆえ、やはり大学受験に対応したものが中心となる。だが中には宇宙学の授業をきっかけとして、自分で独自に研究を進めて論文を執筆する生徒もいた。ちなみにその生徒は、東大に進学したという。

「当初の授業は手探りの状態でしたが、生徒たちとのやり取りの中で、どこに生徒の興味があるのか、あるいは最低限知っておいてほしいことは何か、授業のポイントがわかってくるようになりました。教員自身も生徒たちに宇宙学を教えるために独自に勉強を続けています。そうした積み重ねの中で、今はより充実した授業が行えるようになっています。生徒たちは中学から宇宙学を学ぶことになるので、高校の段階ではより深い学びを得られるようになっています。ただ、宇宙学という名は付いていますが、生徒たちには授業を通して、最終的には目の前にある課題を解決する能力を身に付けてほしいと考えています」