国が、本気出す「日本の科学技術立国、再び」その教育秘策とは、いったい? 小中学生・育成プログラム「大学研究室配属」も

では、この「ジュニアドクター育成塾」はどのような仕組みとなっているのだろうか。まずJSTでは全国の大学、高等専門学校、NPO、民間企業などから次世代育成事業に見合った科学技術教育の企画テーマを公募し、毎年3~10件程度を採択する。1件当たりの支援費は年間で上限1000万円、支援期間は5年となる。一方、子どもたちを受け入れた機関は、講義や実験などの体験を提供。そのほか、研究室での研究活動や、研究・論文作成における教員の個別指導、発表の機会などを設け、創造性・課題設定能力・専門分野の能力の伸長を図ることを目的としている。

小中学生が、大学の研究室に配属!?

「2017~21年度までの5年で大学や高専を中心として30機関を支援してきました。各機関はそれぞれ育成したい人材像、参加してほしい子どもたちの特性など選考基準を設け、個別に募集・選考を行います。選抜された子どもたちは、講義を受けたり、実際に実験などの体験をしたり、最先端の施設の見学など、普段学校ではなかなかできない体験をします。その中で、さらに意欲や能力・資質の高い子どもたちについて選抜が行われ、例えば大学の研究室に配属された場合、大学生と同じように個別に研究指導を受けることになります」

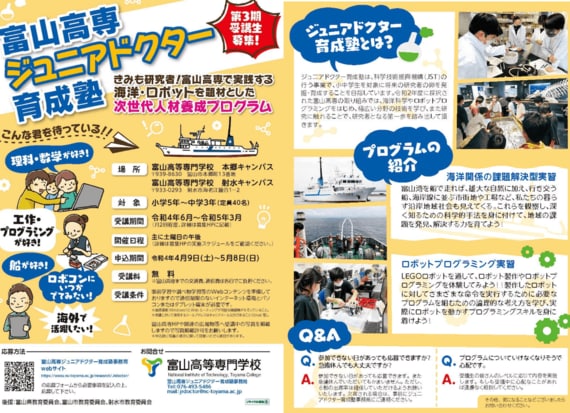

そんなジュニアドクター育成塾では、これまでどんな機関がどのようなテーマをもとに教育指導を行ってきたのだろうか。例えば、大学では、東京大学の「アクティブ・ラーニングと専門家シニアによるきめ細かい指導を活用したジュニアドクターの育成」、大阪大学の「数理統計・根源探求・先端技術への道―放射線計測を足場に」、慶応大学の「KEIO WIZARD KEIO Wellbeing Integrated Wizard Training Program for Elementary and Junior High School Students 生命の誕生から宇宙の利用までを科学する~みんなのウェルビーイングを君たちの科学の力で描いてみよう~」などがある。高等専門学校では富山高等専門学校の「きみも研究者! 富山高専で実践する海洋・ロボットを題材とした次世代人材養成プログラム」、福井工業高等専門学校の「デジタルネイティブ世代×伝統産業のコラボを実現する福井高専型PBL」など興味深いテーマが並ぶ。

(写真:JST提供)

ジュニアドクター育成塾に参加した子どもたちは、各教育機関で平均して2年ほど過ごす。また、年1回サイエンスカンファレンスが実施され、全国のジュニアドクター育成塾の受講生が集まり、研究発表やワークショップなどを通じて地域や専門分野を超えて交流・啓発し合い、さらなるステップアップを目指していく。

「現在、行われている教育全体の底上げに加えて、能力・資質のある子どもたちを伸ばしていくという取り組みも日本の将来を見据え、ますます大事になってきていると感じています。今、多様性が叫ばれる中、画一的なものではない、日本の現状を変革していく1つの取り組みにしたいと考えています」

こうした能力・資質のある子どもたちが集まるジュニアドクター育成塾に、どのようにすれば参加できるのだろうか。これまでの事例では、自己推薦(保護者推薦)ほか、教育委員会・学校推薦、各種オリンピック・科学の甲子園ジュニア出場者、科学館・博物館などを通じた推薦などがある。応募形式や選考については各実施機関に任されており、それぞれが独自の基準で子どもたちを選抜する。参加した子どもたちからは、通常の学校生活では会えないようなメンターや指導教員たちに会えたことや、年齢の異なる人たちとディスカッションしていろいろな発見があったといった声などが返ってきているという。