教育委員会とは?困ったとき相談していい組織?概要としくみついて解説

教育委員会とは?

教育委員会とは、都道府県や政令指定都市、市町村内の学校教育や社会教育・文化・スポーツに関する方針を決めて、実際に管理・運営する組織です。

例えば、中学校・高等学校の設置・統廃合を決める、教職員を採用する、学校ごとに予算を配分するなどが挙げられます。そのほかにも、地域の公民館や図書館、文化会館、少年自然の家なども管理しています。

教育委員会は、知事や市長などの地方公共団体の長から独立した委員会という特徴があります。

教育委員会の種類

教育委員会は大きく2つの種類に分類できます。

1つ目は都道府県・政令指定都市の教育委員会です。都道府県と政令指定都市の教育委員会は教育方針の大枠や教職員の採用など、大きな権限を持っています。

2つ目は市町村、一部事務組合の教育委員会です。市町村と一部事務組合は都道府県が決めた教育方針に従って、より地域の特性に合った細かい施策を行います。

ちなみに一部事務組合とは、隣接する複数の市町村が共同で行政を行う機関です。主に小規模市町村が複数共同で一部事務組合を設けています。

都道府県

各都道府県には独自の教育委員会が設置され、都道府県立学校の管理が行われています。県立高等学校や県立中学校はもちろん、市町村が設置する公立小中学校も管轄します。

また教員免許状の発行や、小学校~高校・特別支援学校の教員採用や異動、教科書の選定など、都道府県の教育委員会が行います。

加えて、市町村の教育委員会への助言や指導、援助なども行っています。

政令指定都市

政令指定都市の教育委員会は、都道府県の教育委員会と同等の権限を持っています。例えば、教職員の採用や異動、教科書の選定など、都道府県の教育委員会ではなく、政令指定都市の教育委員会が独自で行っています。

例えば、堺市は大阪府にありますが、堺市の教職員は大阪府教育委員会ではなく、堺市教育委員会が採用しています。また教科書も大阪府ではなく、堺市の教育委員会が選定します。

違いを挙げるとすれば、教員免許状は都道府県の教育委員会が発行し、政令指定都市の教育委員会では発行しません。

このように実質的に都道府県と政令指定都市の教育委員会は、ほぼ同等の権限を持っています。

市町村

市町村の教育委員会は、都道府県の教育方針に従いながら、地域の特性に合わせた細かい施策を行います。例えば地区内の中学校や小学校の設置・統廃合や、当該地区の学校給食の実施などが挙げられます。

また地域の教育文化施設やスポーツ施設などの管理・運営も行います。

市町村教育委員会は教職員の採用や教科書の選定などは行っていないので、都道府県教育委員会よりは権限が小さくなります。

教育委員会の組織とは?

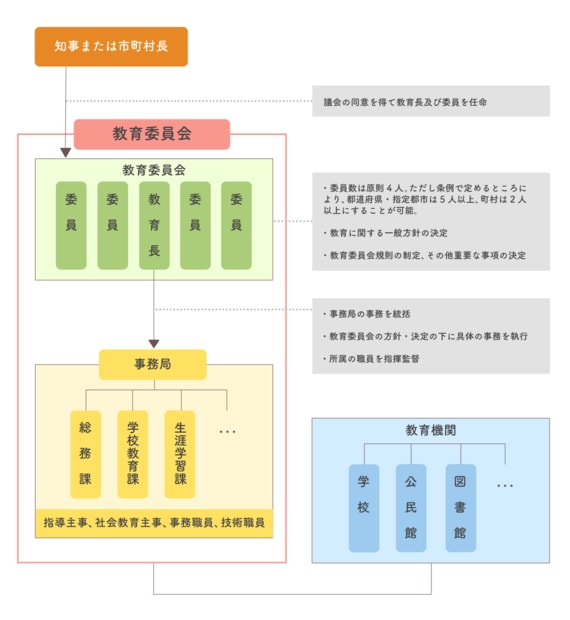

教育委員会は、1名の教育長と原則4名~5名(町村だと2名以上)の教育委員、事務局からなります。教育長と教育委員は、知事や市町村長などの首長が議会の同意を得て任命します。いずれも任期があり、教育長は3年、教育委員は4年です。任期終了後は再任されることもあります。

教育長や教育委員は教員経験者だけでなく、元教員でない一般の方が住民も任命される場合もあります。

下の図は文部科学省が公表している教育委員会の組織イメージ図です。