気象予報士に聞く「気候変動や防災減災」を子どもたちに教える極意 将来の選択肢が広がるかも?進化する気象産業

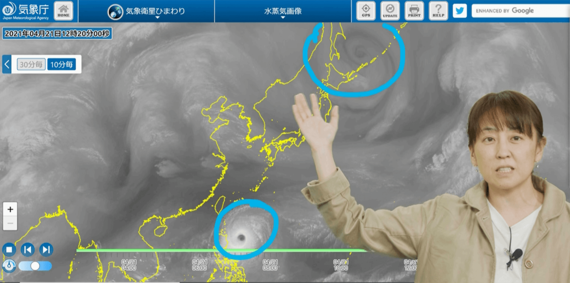

雨や風、波など、何に対策を講じればいいのかがわかるように予報をしっかり作成して提供することを意識しています。また、今は災害につながるような台風や集中豪雨などをある程度予測することができるので、微力ながらSNSで情報発信などもしています。

将来は、想像もつかないような気象予報の仕事が生まれる?

――気象予測の技術はどれくらい進化しているのでしょうか。

精度の高い気象予測が可能になったほか、実況では例えば雨雲レーダーなどは解像度も精度も高まり、より細かい範囲の情報を短時間で把握できるようになっています。また、これらの予測や実況などの情報を簡単に得られる、さまざまな天気予報アプリも生まれました。スマホやSNSの急速な普及を背景に、誰もが気象情報に簡単にアクセスしやすくなったうえ、わかりやすい情報や解説を見られるようになったことも大きな進化だと思います。

集中豪雨や台風などによる自然災害が頻発するようになったことで、個人の防災意識が高まり気象情報の取り方も高度化しています。最近では、自分が今いる場所がどれくらい危険かといった情報も取得できるようになってきました。

例えば、気象庁では、土砂災害や洪水災害から自主避難できるよう、災害発生の危険度の高まりを地図上で確認できる「キキクル(大雨・洪水警報の危険度分布)」をウェブサイト上で提供しています。1キロメートル四方の領域ごとに段階的に危険度を色分けして可視化するなど、詳細な情報を入手できるようになっています。

――技術の向上に伴って、気象の仕事の可能性は広がっていますか。

気象予報といえば、皆さんはテレビの気象キャスターをイメージされますが、私がやっているような企業向けに予測情報を提供する仕事もあるように、実はさまざまな分野でニーズが高まっています。

面白いことに、同じ情報でも受け取り手によって重要度が異なります。例えば、私が企業に「1時間後に2~3ミリメートルの雨が降る」という予測を提供した場合、国道や高速道路などにとっては何でもないことでも、野球場では試合やグラウンド整備に影響するため、「いつ雨がやむのか」という問い合わせがすぐに返ってきます。

気象情報を活用する企業といえば、その影響を受けやすい航空、海運、鉄道などが思い浮かぶかもしれませんが、今や気象情報の用途は金融や流通などあらゆる分野に広がっているのです。

最近では、自治体や企業などが専門職として気象予報士を採用するケースも増えています。損害保険業界では、増加する自然災害リスクを測るうえで気象予測が欠かせなくなってきており、社員に気象予報士の資格取得を勧める企業も出てきました。

――気象予報士の有資格者は多いイメージです。人材不足は本当なのでしょうか。

有資格者数は1万人以上。一時、資格取得の志望者は減少傾向にありましたが、最近は気候変動問題や気象予報士を題材にしたテレビドラマの影響などもあり、受験者はまた増え始めています。一方、趣味で取っている人も多く、実際に仕事で活用する人が少ない。現場では、気象予報士が不足しているのが現状です。

しかし今後、気象の仕事はますます有望な職業になるでしょう。AI(人工知能)やビッグデータなどの先端技術と気象技術を掛け合わせた仕事がどんどん増えることが予想されます。すでに気象ビジネス推進コンソーシアムなど、気象データを活用した産業創出の動きもありますが、今の子どもたちが大人になる頃には私たちが想像もつかないような気象の仕事や気象関連の新進企業が生まれているかもしれませんね。