気象予報士に聞く「気候変動や防災減災」を子どもたちに教える極意 将来の選択肢が広がるかも?進化する気象産業

「勉強を始めたら、どんどん面白くなってしまった」

――テレビディレクターのお仕事から気象予報士に転身されたそうですが、なぜ気象に興味を持たれたのでしょうか。

テレビディレクターの仕事は屋外ロケが多く、気象に左右されがちです。晴れてほしいのに雨だったり、曇りがいいのに晴れたりもする。もし自分で気象を予測できたら、仕事に生かせるかもしれないと思いました。

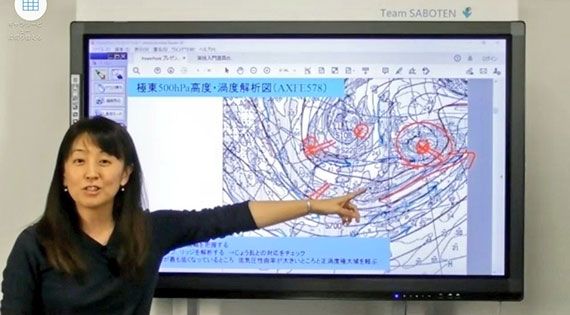

いざ気象予報士の受験勉強を始めてみると、どんどん面白くなってしまって、結局2007年に資格を取った後、気象予報の世界に飛び込んでしまいました。しばらく民間の気象会社に勤め、10年に独立。現在は企業に気象予測を提供する業務を行いながら、業界の人材不足の解消を目指して気象予報士を育成する仕事にも携わっています。

気象予報士。合同会社てんコロ.代表

早稲田大学第一文学部卒業後、テレビ番組制作会社入社。バラエティー番組のディレクターを経て、2007年に気象予報士の資格を取得し、民間気象会社で自治体防災向けや高速道路・国道向けの予報業務などを担当。現在は予報業務に加えて、気象予報士資格取得スクールや気象予報士向けスキルアップ講座などを主催・講師を務める。『天気でわかる四季のくらし』(新日本出版社)、「世界気象カレンダー」(日本プロセス秀英堂)などに執筆。監修に『奇跡の瞬間! 空の絶景100選』(宝島社)、『NHK学ぼうBOSAI 命を守る防災の知恵 噴火・台風・竜巻・落雷 どう備えるか』(金の星社)などがある

――気候変動の影響によって激甚化する災害などの社会課題に、気象予報士としてどう向き合っていらっしゃいますか。

翌日から長くても1週間くらいの「短期予報」や「週間予報」を企業に提供していますが、強い雨が多くなっていたり、激甚災害につながるような現象が増えたりと、仕事を通じて気候変動の影響を実感しています。

一般的に、気候変動問題を考える際には、温室効果ガスの排出削減や吸収対策などによって気候変動を防止する「緩和策」と、すでに起きている気候変動の影響に対して安全に対応するための「適応策」という2つのアプローチがあります。どちらも行う必要がありますが、私は気象予報士として適応策、つまり防災・減災を中心に取り組んでいます。