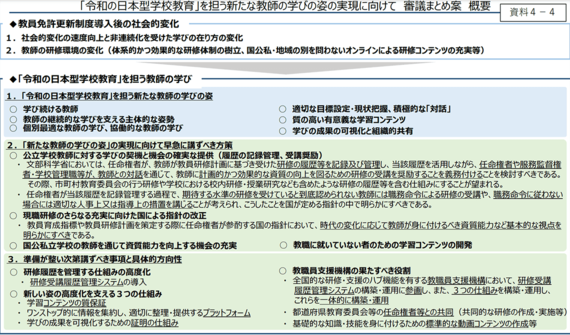

現行では、独立行政法人教職員支援機構や各地の教育委員会、大学、民間などさまざまな団体が教員向け研修を実施しているが、それら研修のコンテンツをワンストップ的に集約・提供するプラットフォームを構築すること、また、教師の研修受講履歴を記録・管理すること(それを人材配置やキャリア支援などにも活用すること)などが中教審から提案されている。

具体的な制度設計はこれからなので、現時点では何とも言えない部分もあるが、期待できる部分もあるし、心配な部分もある。たくさんのエライ人たちが検討しているものに口を挟むようで恐縮だが、今後よりよいものになるために、以下では、中教審の案では甘いと思うところを問題提起しておきたい。ここでは2つの視点で整理する。

中教審の「個別最適な教師の学び」が、よくわからない

まず1点目は、「個別最適な教師の学び」が何なのか、よくわからない。

これまでの中教審の文書などでおなじみであるが、抽象度の高い言葉、それも美辞麗句でけむに巻いているように見えるものが今回も少なくない。その最たるものの1つが「個別最適な教師の学び」だ。以下、今回の中教審のまとめ案から引用しておこう。

・およそ教師として共通に求められる内容を一律に修得させるというものではなく、より高度な水準のものも含め、一人一人の教師の個性に即した、個別最適な学びであることが必然的に求められる

こうした記述を読んで、正面切って反対する人はそういないと思うが、どこまで中身があるものなのかはわからない。

例えば、10年目になったのだから「この研修は受けなさい」などと受け身で画一的な研修ではなく、一人ひとりの教師のニーズなどに応じて主体的に選択していくということだろうか。あるいは、ワンストップ化された研修ポータルから、その教師にフィットしそうなレコメンデーションが来るようなイメージなのだろうか。Amazonであなたのおすすめの商品が表示され、ついクリックしてしまうみたいに。

その程度なら「個別最適な学び」といった大仰な表現はしなくていい気はするのだが。研修コンテンツの集約と多様化、お勧め機能の追加といった表現でいいかもしれない。さらに、誰がどう「最適」と評価、判断するのだろうか。個々の教師本人だろうか。研修履歴等を管理する教育委員会か。現場の校長・教頭か。それともAIだろうか。2点目の疑問点とも重なるが、そもそも、教師の学びで何が最適かなど、そう簡単にわかるものなのか。

例えば、英語が堪能で英検、TOEFLなどの成績もよい小学校教諭がいたとしよう。では、この教師には外国語教育の研修等の必要性は低い、と言い切れるだろうか。

私は教育方法論や英語教育の専門性はないので、素人発想かもしれないが、私なら、研修の必要性は、その人の授業を見てみないと何とも言えない、と答える。教えるのがうまいとは限らないし、児童理解や国際理解など、英語技能以外の資質やスキルも重要だからだ。

仮にこの程度のことも含めて、あまり中身が詰められていないのなら、「個別最適な教師の学び」などと呼ぶのは誇大広告である。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら