「こども庁」一歩前進、幼い子への支援ほど効果大 子育て支援拡充で、株式投資より高い経済効果

菅政権では9月に発足するデジタル庁に続き、こども庁の創設は「行政の縦割り打破」を目指す取り組みとして第2弾の目玉となる。だが子育て支援は、これまでなかなか理解や支持が得られなかった。そもそも財源にも限りがある中で、私たちはどのように向き合っていくべきなのだろうか。

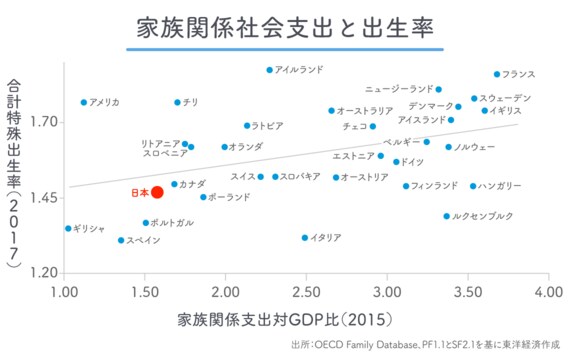

「子育て支援を拡大していこうとすると、日本は財政赤字を抱え、あまりお金をかけられないという意見が出てきます。しかし、子育て支援は30~40年後の日本社会に対する投資であり、支出以上の大きなリターンがあるということをまず理解してほしい。それだけ子育て支援の拡充は、将来の財政や出生率に好影響を及ぼします」

子どもに対する投資、幼ければ幼いほど費用対効果は高くなる

実際、経済学の世界では、さまざまな社会政策がどれくらい社会にリターンを生み出すのかを比較する研究が進んでいる。その中でも、乳幼児、あるいは胎児期に対する支援については、ほかの政策と比べて、金銭的にも大きな効果があることがわかっているという。

「子どもに対する投資は、単純に金銭的な損得勘定で考えたとしても効果が大きい。にもかかわらず、そのことがまだ広く認識されていないのです。現状においても、支援策としての中身以上に予算的な規模が小さく、そこを大きくしていくことが何より重要になっています」

そうした子育ての支援の効果を高めていくためにも、山口氏は乳幼児に対する支援を重点化すべきだと指摘する。

「子どもが幼ければ幼いほど、費用対効果は高くなります。それは、その後の変化が大きいうえ、残りの人生も長いためです。例えば、乳幼児期に一度健康面を改善すれば、大人に成長した後の健康リスクは大きく軽減されます。その反対に乳幼児期の健康状態がそのまま悪ければ、それ以降健康を取り戻す機会を失ってしまうのです。それは情緒面や知能面でも同様です。したがって経済的に、子どもを過酷な環境に置かないことが必要不可欠となるのです」

また、乳幼児以外の課題としては、子どもの貧困も見逃せないという。バブル崩壊以降、一般世帯の所得がほとんど向上せず、人口減少が進む中、この問題が深刻化している。

「日本では相対的な貧困が拡大しており、同世代の当たり前から極端に外れた生活を送った子どもたちが大人になったとき、社会についての必要な知識や大人として求められるマナーや振る舞いに欠けた人間になってしまう可能性があります。これは将来の出生率など社会の利益にとっても大きなマイナスとなります。そうした問題を解決するためにも、貧困解消の支援対策を充実すべきなのです」

幼保一元化は必要不可欠とまではいえない

その意味では、日本もこども庁の創設によって、本格的に子育て支援に乗り出す基盤ができる。だが、その一方で、期待される効果がそれほど見込めない分野もあるという。

東京大学大学院経済学研究科・経済学部教授

(写真は山口氏提供)