「こども庁」一歩前進、幼い子への支援ほど効果大 子育て支援拡充で、株式投資より高い経済効果

デジタル庁に続き「行政の縦割り打破」を目指す第2弾の目玉

新たに子育て政策の司令塔となるこども庁。日本経済の深刻な課題である少子高齢化、人口減少に対応するとともに、これまで内閣府、文部科学省、厚生労働省などに分散していた権限を一元化することで、子育て支援をはじめとした政策実行の充実を目指す。

現在、政府はこども庁創設に向けた動きを加速させているが、専門家はどのように見ているのか。東京大学大学院経済学研究科教授の山口慎太郎氏は次のように語る。

「幼児教育の無償化や待機児童の問題など、子どもに関する問題への関心が世間的に高まっていく一方で、日本ではこれまで子どもに対する支援が全般的に不足していました。今回のこども庁の創設によって、その対応が強化されるという点では評価してもいいでしょう。ただ、国としては、もっと早く着手すべきだったともいえます。それでも、今回のこども庁の創設をきっかけに、これから子育て世代の意見が反映されやすい仕組みや効果的な政策の実現が前進していくことには大いに期待しています」

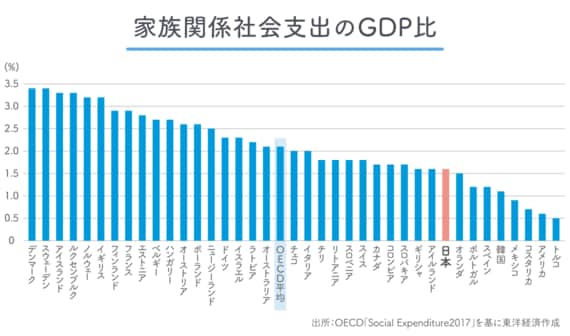

子育て支援に関する取り組みについて、日本と海外を比較する方法としては家族関係社会支出をGDP比で見ることが有効だ。子どものいる家族を支えるための公的支出で、児童手当をはじめとした現金支給や幼児保育、就学援助などになるが、日本はGDP比で約1.6%であるの対し、ドイツは2.3%、フランスやフィンランドは2.9%、デンマークやスウェーデンの支援は手厚く3%を超えている。OECD平均は2.1%で、日本はほかの先進国と比べて相対的に低くなっている。なぜここまで差が出るのだろうか。

「日本は韓国同様、家族主義的な発想があり、家族の問題は家族の中で解決するという考えが強い傾向にあります。例えば生活保護が必要になっても、まず親族の誰かに頼れる人はいないかという発想になってしまうのです。北欧のように社会で子どもを育てていくという考えがありません。こうした家族主義は、親にとっての子育てのハードルを高めるため、少子化の一因でもあります」

実際、家族関係社会支出と出生率はまさに相関関係にあり、支援が手厚いほど出生率が高いことがわかっている。