ヤングケアラー追い込む「手伝いは美しい」の呪縛 背景には「ケアを考慮しない働き方」も

国の調査では、中学2年生のヤングケアラーが学校のある平日にケアにかける時間は、平均約4時間。高校2年生を対象とした埼玉県の調査では2時間未満が約7割ですが、6~8時間以上も約4%を占めました。朝8時ごろには学校に行って部活などがあると帰宅が夜になる中高生の生活サイクルを考えれば、いずれも長いケア時間であり、負担はかなり重いといえるでしょう。

――ケアを担うことで、子どもたちにはどのような影響がありますか。

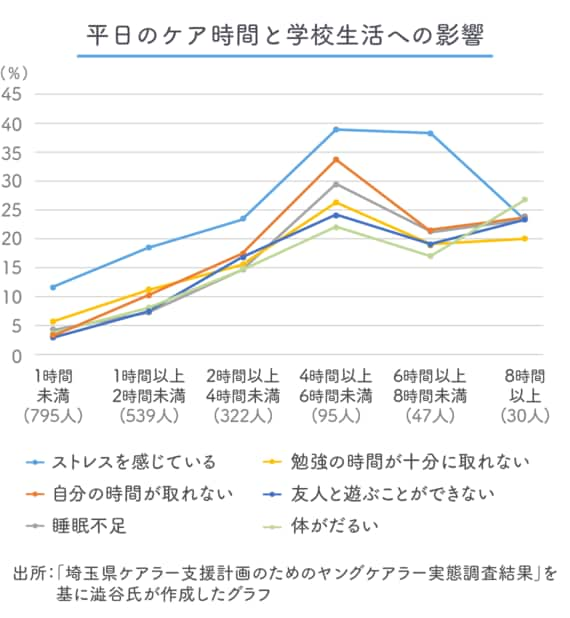

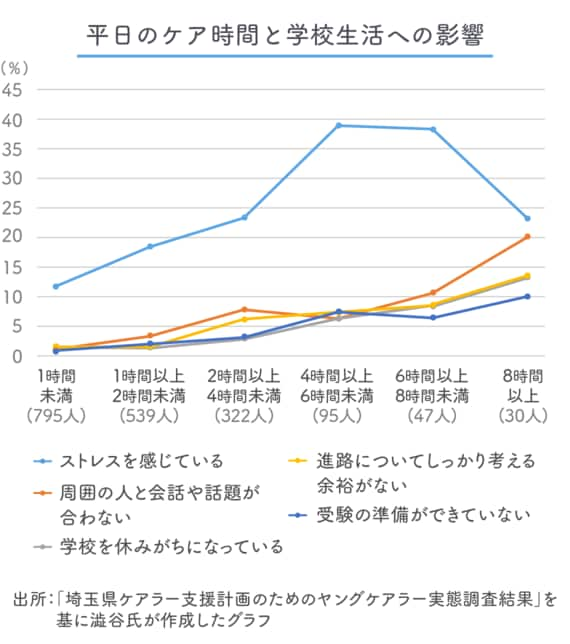

埼玉県の調査では、ケアの時間に比例して悩みが深刻になる様子がうかがえました。こちらは、学校のある平日の「1日当たりのケア時間と学校生活」への影響をまとめたグラフの一部で、1時間未満は795人、8時間以上は30人と、数がかなり違うので単純に%の比較をするのは注意が必要ですが、それでもある程度の傾向は見えるように思います。

1時間未満でもストレスや孤独を感じていますが、2時間以上になると勉強時間や睡眠時間が取れない状況も増えてくる。4時間以上では、遅刻が多い、部活ができない、成績が落ちた、友人と遊べない、しっかり食べていないといった深刻な状態の割合も上がっていきます。

いちばん負担がかかっているのは平日のケアが4時間以上6時間未満の生徒で、6時間を超えると普通の学校生活を諦めていく。諦めることで葛藤は減るけれど、周囲と話題が合わずに学校も休みがちになる人も増えていきます。こうした段階を経た影響が、調査によって見えてきました。

長期的には働き方や評価の改革も必要

――今、なぜヤングケアラーの問題が深刻化しているのでしょう。

日本は1世帯当たりの人数の減少や共働き家庭の増加により、家のことに時間をかけられない家庭が増えました。しかし、ケアを必要とする人は増える一方で、それでも家庭内のケアを考慮しない働き方が主流であり続けたため、家庭と仕事の両立が困難な社会になってしまったという背景が、ヤングケアラーを生んでいる根本要因であると思っています。

実際、大人が家計維持のために外に出ている共働きや1人親世帯などで、子どもがケアをやらざるをえないケースが多々あります。しかも、家族から「助かるよ」と言われると、子どもはギリギリまで調整して頑張ってしまう。それが見過ごされてしまっているのは大きな問題です。子どもが、ケアを抱える生活の中でどれだけの時間をかけているのか、その全体像が見えていない大人が多いと思います。

こうした中では、国が5月に支援策として打ち出した早期発見や認知度の向上はやはり大事ですし、「このケアにはあのヘルプサービスが使える」など、一緒に整理してくれる第三者の存在も必要であると考えます。

子どもだけでなく、親の自覚も重要です。「祖母の病院の付き添いを中学生が担うのはおかしい」と医師から指摘され、親戚に付き添いをお願いすることにした親などもいます。このように親が外部から助言をもらったり、ヤングケアラーの概念を知ったりするだけで、子どもの負担が分散されることはあります。

――国は、学校と福祉・介護・医療が連携した支援を検討するとしていますが、学校はどんなことができるでしょうか。

先生方がヤングケアラーという言葉、概念を知ることが第一歩です。そうすれば、遅刻が多い、宿題をしてこないといった行動があった際の声がけの仕方は変わるはずで、原因の気づきにつながると思います。

気をつけたいのは、安易にヤングケアラーのレッテルを貼らないこと。学校では普通でいたい、特別扱いされたくない、家の事情を話したくないという子どももいます。クラスの中にヤングケアラーがいる可能性を考えたうえで、学校でのヤングケアラー支援の選択肢が子どもにわかるような体制がつくれるといいですね。宿題の提出に猶予を与えるとか、放課後に空き教室で勉強できる環境を整えるなど、子どもが肩身の狭い思いをしないように工夫してほしいです。