「デジタル教科書」の実証研究で先行く過疎の町 ICT教育の推進で、将来町を支える人材育成へ

富山県朝日町、コロナ休校中にデジタル教科書を試験運用

過疎が進む小さな町、富山県朝日町では、教育のICT化がいち早く進められてきた。2013年ごろから数年かけ、町内の小中学校用に140台のiPadを配備。以来、ICTを活用した授業にじっくりと時間をかけて取り組んできた。

「朝日町は人口約1万1000人、小学校が2校、中学校が1校の小さな町です。この町の規模を利点として『できることからはじめよう』を合言葉に、ICT教育を推進してきました」

上田 勝(うえだ・まさる)

そう話すのは現在、町全体のコーディネーターとしてICT教育の推進を担当する朝日町教育センターの上田勝氏だ。町としては10年以上前から、情報やコンピューターを得意とする教員で組織された「情報教育調査委員会」を設け、ICT教育推進のために動いてきたという。

コロナ禍においては、朝日町の教育長である木村博明氏のリーダーシップのもと、ICT環境の整備を急ピッチで進めた。朝日町出身で県立高校の校長を務めた経験を持つ木村氏は、過疎地域におけるICT教育の可能性に早くから着目し、環境整備の旗振り役を担ってきた人物だ。休校期間中の昨年4月の時点では、学校内のインターネット環境はまだ不十分だったが、行政と連携して校内無線LANの整備に着手。「子どもの学びを止めてはいけない」と前倒しで環境を整えて、オンライン授業を実施した。

さらに朝日町では、休校中にデジタル教科書を使った家庭学習も行っている。

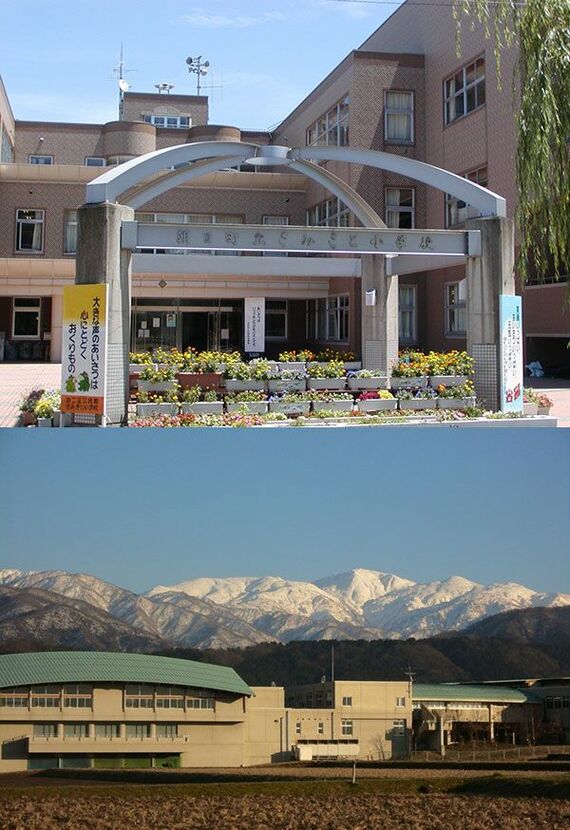

20年度から、同町のさみさと、あさひ野の2つの小学校では学習者用デジタル教科書(以下、デジタル教科書)を導入しているのだ。2つの小学校は、文部科学省(以下、文科省)によるデジタル教科書の実証研究校にも指定されている。

デジタル教科書には、端末にインストールしてオフラインで使用するものと、サーバーにアクセスしてオンラインで使用する2つの使用方法がある。そこでまずは、それぞれの運用に合わせて英語のデジタル教科書を小学校に配備されているiPadに、国語と算数は校内のサーバーにインストール。コロナ休校中は、端末にインストールされている「英語」限定で、デジタル教科書を6年生の家庭学習で試験運用したという。

「1週間の“お試し”でしたが、子どもたちからは『楽しく学習できた』という声が多く出ていた。保護者からも『子どもたちが意欲的に取り組んでいた』と。音声機能によって、聞き取る力が向上したという効果もあります」(上田氏)

休校明けの6月からは、5・6年生の国語、算数、英語の3教科と、特別支援学級の授業の中でデジタル教科書の使用を開始した。