公立初「イエナプラン教育校」に移住者も集う訳 福山市立常石小「異年齢集団教育」の成果

1年間こうした教育を実践してみて、甲斐氏は児童の変化について次のように語る。

福山市立常石小学校 校長。1992年、広島県深安郡神辺町立(現福山市立)神辺中学校に理科の教員として採用。同市内の複数校で小学校教諭を担当。主幹教諭や教頭を経て、2019年から現職

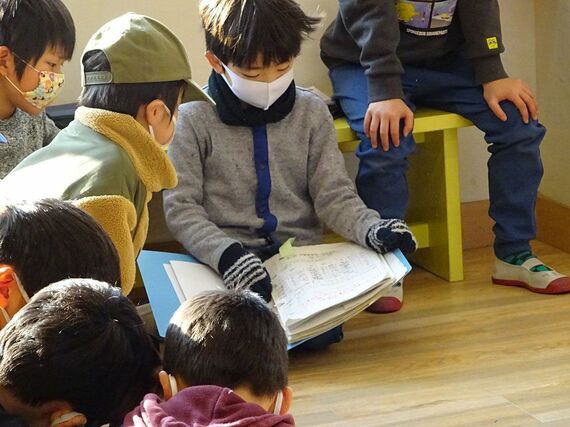

「異年齢を感じなくなってきています。当初は上の学年が下の学年に教える姿が目立ちました。今も上の学年がみんなの意見が出やすいようリードするなど人間関係の中では年齢差を感じますが、いざ活動に入るとそれぞれが得意なことをやって協力し合っており、学年は関係なくなってきたと感じています」

一方、試行錯誤の毎日が続く。従来の一斉授業とは異なり、児童が楽しみながら将来社会で使える力を身に付けていけるよう、児童の「今の学び」を見ながら臨機応変に対応していくスタイルだからだ。

「だから、教職員も子どもたちもよく考えるし、よく話をしますね。ある5年生の子は1学期に『校長先生、考えるのってしんどいよね』と言っていました。でもその子、先日自分の考えを提案して児童会長に立候補したんです。『今は考えるのが本当に楽しい!』と話していて、私たちも負けないよう成長しなければと思いました」(甲斐氏)

常石小は、この1年間、ICTの活用にも取り組んだ。コロナ禍による休校中は、市が配付したGoogleのアカウントを利用して「Classroom」で課題を出すほか、在宅の児童と教室をZoomでつないだり、教員が解説動画を作って「YouTube」で限定公開したり、「不十分ながら、できることはやってきた」(甲斐氏)という。2学期からはパソコン室だけでなく教室にも10台ほど共有のタブレット端末を置き、AIドリルの「Qubena」や授業支援システムの「ロイロノート・スクール」も導入した。

「すでにブロックアワーの時間に端末を使って勉強するなど、子どもたちは自分で考えて端末を文房具の1つとして使っています。1人1台の体制になればICTは本格的に文房具になっていくと思います」(甲斐氏)

GIGAスクール構想で手配したChromebookは学校に届いており、インターネット環境の工事が終わり次第、児童に配る予定だ。同市の方針により、端末は自宅に持ち帰る運用となる。「今、子どもたちがそれぞれ学んでいることを共有できる仕組みを作りたいと思っているのですが、ICTを活用してデータベース化するのも1つのやり方かもしれませんね」と、甲斐氏は話す。

個別最適かつ協働的な学びの重要性が強調される新学習指導要領とも親和性の高いイエナプラン。同校の取り組みが普及の原動力となっていくのか。今後も注視したい。

(文:編集チーム 佐藤ちひろ、写真はすべて福山市立常石小学校提供)

制作:東洋経済education × ICT編集チーム

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら