公立初「イエナプラン教育校」に移住者も集う訳 福山市立常石小「異年齢集団教育」の成果

1日の流れを見ていこう。まず朝は、登校すると児童たちは外で遊んだり読書したり、各自思い思いに過ごす。そして、8時35分から「サークル対話」が始まる。

「『土日は何をした?』と話す日もあれば、子ども新聞の記事が話題になる日もあり、とくにテーマに決まりはありません。終了時間もまちまちで、子どもたちの様子に応じて『仕事』に移っていきます」(甲斐氏)

「仕事」とは、学習の時間を意味し、中でも児童が自分で教科の学習を進める自立学習の時間を「ブロックアワー」と呼んでいる。児童は事前に1週間分、あるいは翌日分など学びの計画を自身で立てており、それを実行していく。

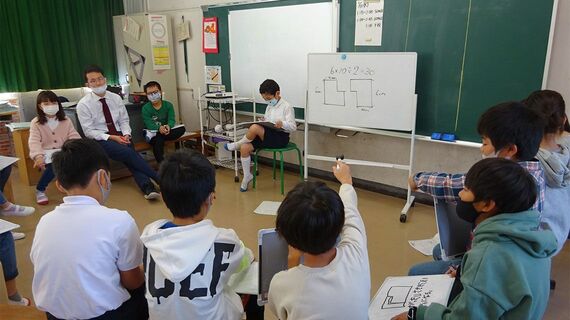

また、この時間には適宜、教員による単元の導入や、みんなで一緒に取り組む活動も取り入れている。例えば低学年なら、「掛け算をやるから2年生集まって」と言って学年単位で学ぶこともあれば、「円の中心とは」といった問いについて異学年合同で話し合うこともある。

学習場所が自由である点も興味深い。教室は「居心地のよいリビングルーム」というコンセプトで物の配置や装飾を子どもたち自身が行っているが、その中のどこにいてもいいし、廊下など別の場所で勉強しても構わないのだ。

「先日も、3年生が理科室で勉強していたら1~2年生がふらっとやって来て、一緒に勉強し始めました。みんな好きな場所で好きなようにとても伸びやかに学んでいます」(甲斐氏)

遊びの時間などを挟み、午後は「ワールドオリエンテーション」。これも「仕事」で、教科横断的に個人もしくは協働で探究する学びの時間となる。最近では、低学年は社会科の学習とも関連のある「昔の暮らし」というテーマで探究に取り組んだ。

「このテーマは祖父母の時代との比較を想定して私たちが設定したのですが、子どもたちは時代をさらにさかのぼって山城の跡地を見に行ったり、恐竜の時代を一生懸命調べて年表にまとめたり。みんな学びが面白いと思ってくれているのだなと感じました」(甲斐氏)

このほか、虫に興味を持った児童が多いことを受けてセミをテーマに設定するなど、児童の関心に合わせてテーマを決めることも多い。探究の成果は、「催し」の時間などに発表するという。1日の最後は振り返りとして再び「サークル対話」を行い、帰宅となる。

「異年齢を感じなくなってきた」

単元が終わるごとにプリントを、学期末には担任が自作したテストを使って学びの状況を確認しているため、個々の進度が異なることはあまり問題にならないという。

評価もいわゆる通知表は用いない。日頃から、作文や絵、算数のプリントなどの学習成果物を各自でファイリングしており、学期末にその中から児童が保護者に伝えたいものを厳選し、「学習ポートフォリオ」を作るという。そして、このポートフォリオと各教科のテスト記録を基に、教員と保護者、児童の三者懇談を行い、評価を返す形をとっている。「子どもを学びの当事者として主役に置いて一緒に学びを振り返り、今後に向けたアドバイスを行っています」と、甲斐氏は話す。