小学生恐るべし、ロボコンで見せた圧巻の動作 「WRO」で技術+社会課題解決力が磨かれる

「線に沿ってロボットを動かす『ライントレース』をいかに制御するかがカギです。限られたセンサーで、周囲の光や色などの情報をできるだけ取り入れないといけません」

先を行くシンガポール、台湾

高度な技術力を発揮しているAMICUS RSだが、現状には全く満足していないようだ。コーチの佐和田さんはこう話す。

「世界に比べればまだまだです。2年連続で国際大会に出場しましたが、2年とも6位でした。1位、2位のシンガポールや台湾とのレベルの差はすさまじいものがありますので、なんとか追いつき追い越したいですね。まずは2021年の大会でメダル圏内を目指します」

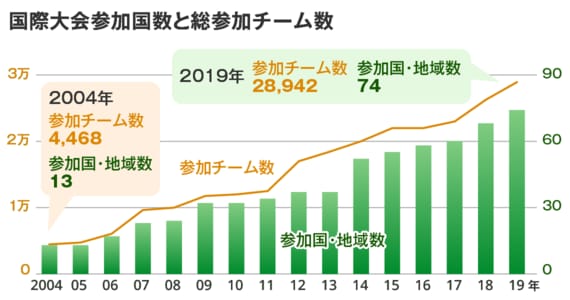

このように世界水準を知ることができるのも、WROに参加するメリットのひとつだ。そもそもWROはシンガポール国立サイエンスセンターの発案で04年に誕生。現在は約75の国・地域で予選会が行われ、代表チームを選出。国際大会で世界一が競われている。参加チームも右肩上がりに増え続けており、04年に4468チームだったのが、19年には2万8942チームと6倍以上になっている。

「国を挙げて取り組んでいるところも増えています。18年に国際大会を開催したタイやロシアの成績に、そのような力の入れようが表れています。また、国際大会に参加する選手達が様々な国々のチームと国際交流を体験できるのも、WROの特色のひとつです」

そう力を込めるのは、WRO Japan事務局長の羽賀孝夫氏。さらに、社会課題に即したテーマを設けているのも特徴的だ。ここ数年はSDGsに関したものが取り上げられており、19年は食糧問題、20年は気候変動だった。冒頭で紹介したレギュラーカテゴリの課題である「嵐」も、それに合わせたものなのだ。WRO国際委員で、WRO Japan顧問・ファウンダーの小林靖英氏は、その狙いについて次のように話す。

「SDGsの諸問題を解決していくには、これからの時代を担っていく子どもたちの力が必要になります。こうしてテーマにすることで、それぞれが考えたり調べたりして、世界を身近なものにしてほしいと思っています」

こうした社会課題の解決に比重を置いたのが、オープンカテゴリの競技だ。定められたミッションに対するクリアポイントとスピードを競うレギュラーカテゴリとは異なり、「ロボットを使ったソリューション」を企画・開発し、プレゼンテーションまで行う。より実社会の課題解決に直結する取り組みといえる。

発想が抜群「うんち回収ロボット」

驚くことに、WRO Japan 2020 決勝大会on the WEBでは低学年、それも小学1年生がこの高度なソリューション開発にチャレンジした。「チーム回収」として参加した、東京・渋谷区立西原小学校の黒澤晴樹(くろざわはるき)くんだ。そのクオリティーも非常に高く、エレメンタリー部門で優秀賞を受賞。WRO Japan顧問・ファウンダーの小林氏をして「発想に度肝を抜かれた」と言わしめたソリューションとはどのようなものなのか。黒澤くんのプレゼンテーションを再現しよう。

「ぼくは牛乳が大好きです。給食の牛乳は北海道から東京へ運ばれているので、学校で牛乳をつくって輸送による排ガスを減らそうと考えました。学校の屋上で6頭の牛を飼えば、給食分の牛乳をつくれます。でも、牛はうんちをするので、ニオイが問題になります。牧場なら肥料にできますが、学校では周囲の迷惑にもなるので、『うんち回収ロボット』を考えました。牛が落とすうんちをキャッチし、タンクがいっぱいになったら下水道に流します」