「子どもの読解力」問題解決能力との意外な関係 先生がいなくても学び続けられる基盤とは

「問題解決のプロセスは、①情報収集②情報の整理・分析③判断・行動と言い換えることができます。このプロセスそのものは昔も今も変わりません。しかし、その手段が大きく変化しているのです。情報収集をする際、昔は紙のアンケートや手書きメモなどを使いましたが、今、世の中ではセンサーやカメラ(動画)、IoTなどから膨大な情報を集めることができます。グラフや表を使っていた情報の整理・分析も、膨大な情報量をAIやAR(拡張現実)などのテクノロジーを使って整理・分析するようになっています。そして、判断・行動も、コンピューターを使って柔軟、即時、動的に行うようになっています」

このように、今は問題解決のプロセスすべてにICTが使われているうえ、そのプロセスを協働で行われているのが大きな特徴だ。

「パソコンを使って情報を収集し、整理・分析し、判断して行動する。そのためには、トレーニングが必要です。これは学力観の変化としての要請だけではなく、社会から要請されている能力なのです」

こうした中、児童生徒と向き合う教員は、何を意識すべきなのだろうか。

「新学習指導要領では、生涯学び続ける力を育むことが挙げられています。それは、教師や保護者がいなくなっても勉強を続けられる力ということなのです」

高橋氏がこんな例を挙げる。例えば、元寇(げんこう)を学ぶ授業。これまでは、教員が「日本と元の戦い方の違いを表で理解しよう」と表を作って見せ、児童生徒が表の空欄を埋めるのが王道だった。しかし、これからは児童生徒が自ら「この違いを把握するにはどうすればいいのか?」と考え、「表を作って比べてみよう」と気づいて行動に移せるような教育が求められるという。

「PISA2018で求められたのも、こうした能力です。これまでの日本の教育は『何を知っているか』、つまりコンテンツが中心でした。もちろんこれも大切なのですが、これからは『なぜそうなったのか』『どうすればいいのか』に気づくコンピテンシーも重要になります」

考えを伝えることで「知識の理解の質」が高まる

新学習指導要領で掲げられているのも、「コンテンツベースからコンピテンシーベースへ」というコンセプトだ。しかし、これは「教育に関わる私たちにとっての挑戦」だと高橋氏は語る。その理由を説明するために、こんな設問を口にした。

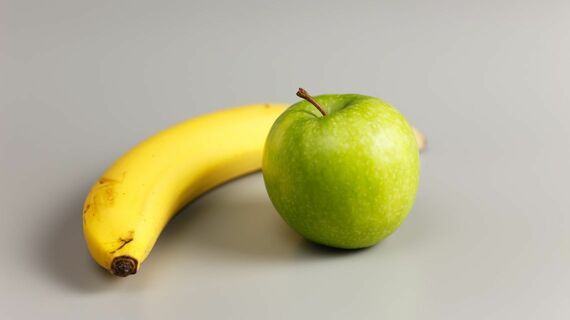

「バナナとリンゴを比べたら何がわかりますか?」

いきなりそう問われると、戸惑うのではないだろうか。

「この問題に対し、多くの人は『形が違う』『色が違う』など、違いを挙げるでしょう。しかし、バナナとリンゴを比べることは何も違いを探すことだけではなく、同じところや似たところを見つけることでもあります。さまざまな観点から物事を比較できれば、そこからまた新たな観点を生むことができるのです」