勉強時間が約4割減「学力差拡大」の深刻事情 コロナが貧困家庭に与えたダブルパンチとは

今年、厚生労働省が公表した「2019年 国民生活基礎調査」によると、子どもの貧困率(17 歳以下)は13.5%だった。15年の調査が13.9%だったから0.4 ポイント改善はしているものの、いまだに約7人に1人の子どもが貧困状態にある。学校の1クラスが35人だとすると、クラスに5人はいる計算だ。

貧困の定義は、さまざまなものがあるが、生きていくのに欠かせない家や食べ物がない状態を絶対的貧困という。一方、世帯の可処分所得が全体の中央値の半分に満たず、国の生活水準と比較して困窮している状態を相対的貧困という。

子どもの貧困という場合、国際比較にも用いられるこの相対的貧困を指すことが多い。2017年にOECD(経済協力開発機構)が行った調査によれば、日本は相対的貧困率が高く、日米欧主要7カ国(G7)の中でも米国に次いで悪い水準となっている。相対的貧困にある子どもは、経済的な理由で教育をはじめ、さまざまな体験の機会に恵まれずに学力が低下。それが学歴、就職、収入など生涯におけるあらゆる格差につながっている。

新型コロナによって深刻化する教育格差

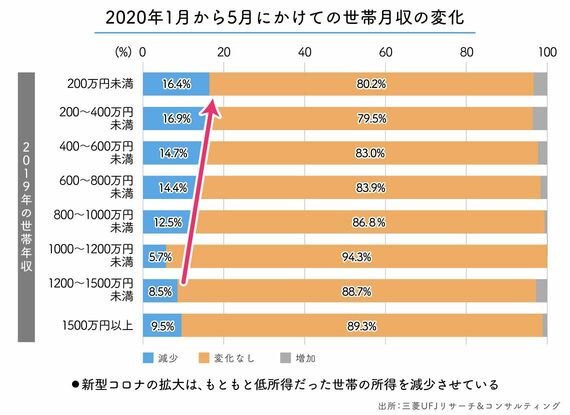

こうした教育格差が、新型コロナウイルス(以下、新型コロナ)の感染拡大によって深刻化している。三菱UFJリサーチ&コンサルティングが、小学生から高校生の子どもがいる2000世帯に対して行ったインターネット調査(20年6月8〜12日)によれば、貧困世帯は新型コロナによって所得の低下と、休校による教育機会の縮小というダブルパンチに直面しているという。

新型コロナによる雇用や所得への影響を聞いた設問では、不安定な就業形態にある非正規や自営業の離職・転職率が高いという結果が出ており、さらにもともと低所得だった世帯の所得が20年1〜5月にかけて、いっそう減少していることがわかった。

この調査で注目したいのは、新型コロナの感染拡大による休校期間中の「家庭における子どもの勉強時間」の変化だ。調査を行った三菱UFJリサーチ&コンサルティング 経済政策部 主任研究員の小林庸平氏は、こう分析する。

「臨時休校後、1週間当たりの子どもの総勉強時間が全体的に約38.5%減っていることがわかりました。成績のいい子どもほど勉強時間が長い一方、成績の低い子どもの勉強時間の低下幅が大きく約20時間も減っています。そもそも新型コロナ以前から、低所得世帯また1人親世帯の子どもの学力は低い傾向にありましたが、その格差拡大に拍車がかかっていると考えられます。