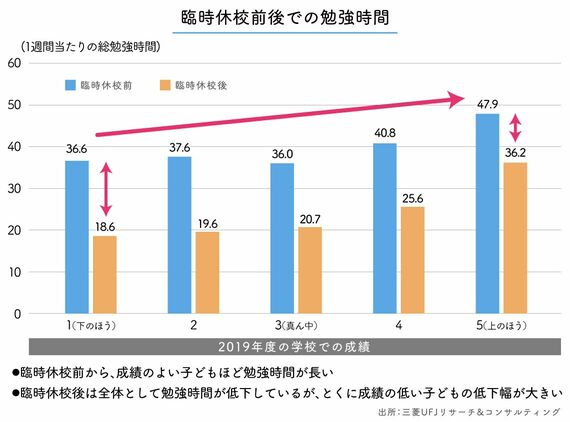

勉強時間が約4割減「学力差拡大」の深刻事情 コロナが貧困家庭に与えたダブルパンチとは

勉強時間に影響を与える要因として、まず自学自習ができる子とそうでない子の差がありますが、『家庭で勉強を見てあげられているかどうか』が大きく、勉強を見てあげられる家庭の両親は、学歴が高いケースが多いとわかりました」

勉強がわからなくても教えてくれる人がいない

はたして実情はどうなっているのか。貧困家庭の子ども向けに無料学習会や居場所支援を行っているNPO法人キッズドア 理事長の渡辺由美子氏は「休校の影響は大きかった」と話す。そして貧困家庭の子どもの学力が低下する原因として、まず住環境を挙げる。

「18年のデータによりますと、貧困線(等価可処分所得の中央値の半分)は127万円、4人家族でいうと年収253万円以下となり、そこから払える家賃というのは限られています。食べる部屋と寝る部屋、そして小さいキッチンという構造の家に住んでいる家庭が多く、ほとんどの子どもたちは自分の部屋がありません。子どもが高学年になったとき、勉強ができる部屋をつくってもらえるかが重要なのですが、新型コロナ以前から、勉強部屋がない子どもの学力は低くなる傾向にありました」

休校中は、そうした狭い空間で親が在宅で仕事をしたり、テレビを見ている中で勉強をしなければならず、やる気になれない子どもが多くいたという。しかも、学校から宿題としてたくさんのプリントを渡されて、わからなくても教えてくれる人がいない状況にあった。世間では、学校のオンライン学習の有無で差が出たといわれているが、渡辺氏は「オンライン学習よりも、子どもの勉強を見ることのできた家と、そうでない家とで差がついたと感じている」と話す。

「キッズドアでは5月以降、独自のオンライン学習支援を始めました。といってもパソコンがない家庭もあります。家庭の環境調査をして、スマホならば持っている家が多いとわかり、勉強でわからないところを写真に撮ってLINEで送ってもらい解き方を教える支援を続けました」

そのほかにも、企業の支援を受けて、全国1万人の子どもたちに文房具とクオカードを送付。「学校が始まるのにノートがなくて助かった」「久しぶりに子どもにおやつを食べさせることができた」など喜びの声が届く一方、「お米を送ってほしい」という声もたくさんあったという。

日本で「大変だから助けてください」と言えない理由

子どもの支援が必要なのは、決してアフリカやアジアなどの開発途上国に限った話ではない。確かに多くのメディアが、日本における子どもの貧困を取り上げるようになり認知は進んでいる。貧困対策の推進に関する法律ができたり、学習支援や食の支援などを行うNPOも増えたが、厚生労働省が初めて子どもの貧困率を出したのは09年。親の収入と子どもの学力はひも付いていて教育格差が起きているということがわかったのも最近だ。まだまだ日本の「子どもの貧困」の歴史は浅い。