教育界のノーベル賞を受賞した正頭英和先生が描く教育の未来とは 世界の100校に選ばれた立命館小学校の教員から見た「日本がICT教育が遅れた理由」

次に、ICTの活用によって新たに生み出した時間を、「想像力」「発想力」を育てるために、どのように使っていくかという話になりますが、ここでもやはりICTの活用が効果を上げると感じています。

テクノロジーが壊したものを有効活用する新しい学び

―― ICTの活用で生み出される時間は、どのような学びに充てるべきでしょうか

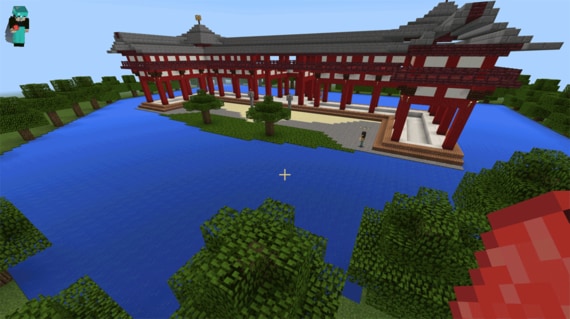

いちばん重要だと思うのは、子どもたち自身の気持ちやモチベーションが高まるものを題材として扱うことだと思っています。実は、僕のグローバルティーチャー賞にノミネートされるきっかけとなったマインクラフトというゲームを使った授業は、僕が設計した授業ではなく、子どもたち自身から出てきた発想でした。

だいたいの場合、教員が授業で用意する課題は、実は子どもたちが本当にやりたいことではありません。ですが、「想像力」「発想力」を育てていくためには、子ども自身が強い興味を向けているものに寄り添いながら授業を設計することが最も大事で、そうすることで「どうしてもこれが知りたい!」という強烈な学びの欲求が生まれるのだと、僕自身の試行錯誤の中で気づきました。

それぞれの子どもたちの興味関心の「火」は、100人100通り。カリキュラム上の教科の枠に収まらないテーマもあり、教員のマンパワーや知識だけでは対応できませんが、ICTを活用して学校外の専門家などのリソースとつないであげることや、家庭と学校をオンラインでつなぐことで、1人ひとりの「火」に寄り添うことが可能になります。これは、僕たち教員が長年にわたり「やりたいけどできなかったこと」です。

僕は、テクノロジーが壊したものは2つ、「時間」と「距離」だと考えているのですが、教育においてもICT活用によってこの2つの概念が変容し、学び方も大きく変わっていくと予想しています。

(写真はすべて正頭先生提供)

制作:東洋経済education × ICT編集チーム

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら