山形県立酒田光陵高校、G Suite for Education導入で「大成功」の理由 「教室の風景が100年同じなのはおかしい」

「Google Meetを使って、ビデオ授業も試しました。実際にやってわかったのは、高校生がビデオ授業で集中力を50分間キープするのは難しいということ。その反省から、課題を配信して15分だけビデオで解説する方法に変えました」(櫻井先生)

「数学の教師は、Classroomで課題を出し、生徒が解いたノートを写真に撮って送らせていました。オンライン授業というとビデオ授業のイメージが強いかもしれませんが、これも立派なオンライン授業です。オンライン授業の役割は、生徒の個々の力に合わせて適切な課題を出すこと。ビデオ授業という枠にこだわらずに、試行錯誤する姿勢が必要ではないでしょうか」(湯澤先生)

緊急時にこのような対応ができたのも、コロナ禍以前からICT環境を整え、少しずつ浸透を進めてきたからだ。現場に立ちはだかる課題を1つずつ潰してきた努力が、いま実を結んだのだ。

コロナ禍で「学習の質はむしろ高まっている」

もちろんオンライン化自体が目的化してはいけない。肝心の生徒の理解度はどうか。

「オンライン授業は、授業前に各自が予習をして、授業で確認をする“反転授業”に適しています。この流れができたので、生徒の理解度は問題ありません。コロナ禍で、授業の進捗はさすがに遅れていますが、学習の質はむしろ高まっている印象です」(櫻井先生)

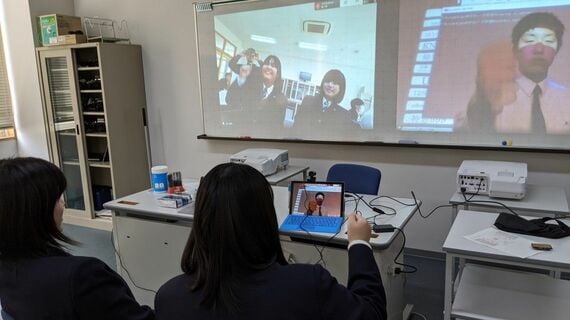

コロナ禍を経て全校のICT教育レベルは大きく底上げされたが、もともとその先陣を切っていた情報科は、さらに先を進んでいる。以前からSPH事業の一環で遠隔地の大学と連携して課題研究を行っていたが、今年もICTを活用して、校外と積極的に連携を進めている。例えば湯澤先生は、大阪芸術大学などと共同で、ARに関する課題研究を担当。櫻井先生は岩手県立大学の指導のもと、情報科がある新宿山吹高校、京都すばる高校などと「コロナ感染の広がりのシミュレーション」の共同研究をサポートしていて、生徒同士がSlackで情報交換するしているという。

全国でも先頭を走っている、酒田光陵高校情報科のICT教育。同校がICT教育によって目指すのは、「新しいことにチャレンジして世界でリーダーシップをとれるような、とがった生徒を育てること」(櫻井先生)。そのツールとしてのICT教育に、ますます期待が高まる。

(注記のない写真はi-stock)

制作:東洋経済education × ICTコンテンツチーム

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら