「教員に向けたアンケート2020年春」休校でわかった小中高オンライン授業の弱点 オンライン化の遅れは圧倒的なインフラ不足

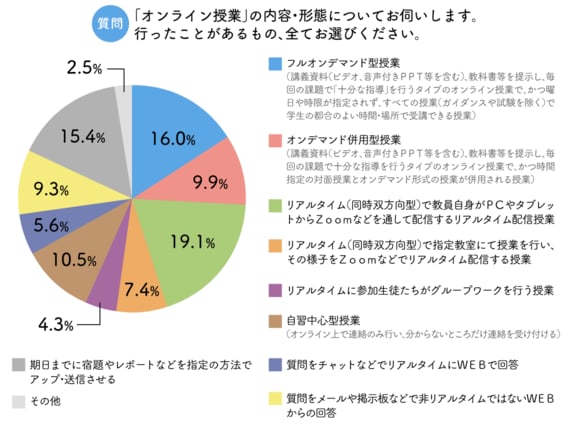

オンライン授業形態は、

教員自身がPCから行うリアルタイム配信が最多

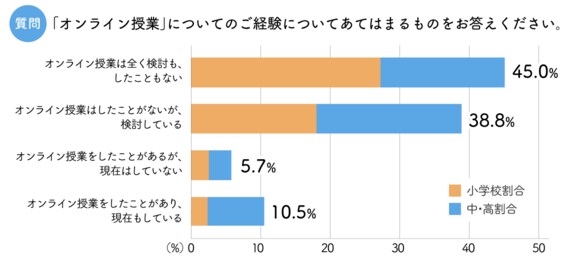

では実際、オンライン授業に乗り出した学校ではどのような形態で行われているのだろうか? 最も利用されているのが、オンラインミーティングソフトなどを通して教員自身がPCやタブレットから配信するリアルタイム(同時双方向型)の授業だ。これが全体の約20%近くを占めている。次に多いのが、生徒が都合のよい時間・場所で受講ができるフルオンデマンド型の授業である。そのほか、宿題やレポートを指定の期日までにアップさせるといった使い方も見受けられる。

リアルタイムの双方向授業が目立ったことは、コロナ禍で完全休校になっていたことが影響しているだろう。今後、平常時にはフルオンデマンド型の授業と課題提出を組み合わせる形なども需要は高いのではないだろうか。

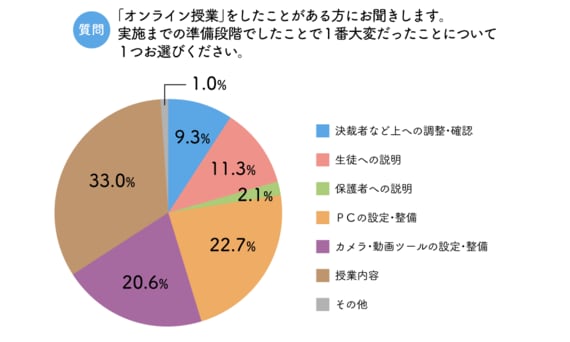

またアンケートでは、オンライン授業の経験者に実施するまで苦労した点を、未経験者へは実施しない理由も聞いている。経験者がいちばん大変だったと答えたのは、33%が「授業内容」、次いで22.7%が「PCの設定・整備」で20.6%が「カメラ・動画ツールの設定・整備」となる。一方、未経験者のほうで側もいちばん多い回答は「PCの設定・整備」だ。いずれにしても、オンライン授業の障壁になっているのは、保護者や生徒への説明などではなく、学校側のIT機器やツールの整備が課題となっていることがわかる。

今回のアンケートでうかがい知ることができるのは、想像以上に日本の教育現場ではIT環境の整備が遅れていることだ。昨今、IT化が遅れていた自治体などでもデジタルガバメントを旗印に、徐々に職員1人1台のデジタル環境が整いつつある。それが教育現場となると現時点では、ほぼ教員1人1台環境を実現している学校が2割にも満たない。まずはインフラの整備が急務という点を認識しなければならない。(写真:iStock)