このアセスメントを効率化するのが、加藤さんらが開発した「ハレクルWith(ウィズ)」だ。「片足立ちは何秒できますか」などといったタブレット上のプロンプト(質問や指示)に従い入力事項を埋めるだけで、誰でも専門家に近い精度でヒアリングをすることができる。自動入力や選択肢も多用し、ヒアリングの抜け漏れが起こりにくい構造になっている。この精度の高さが、介護予防に欠かせないのだという。

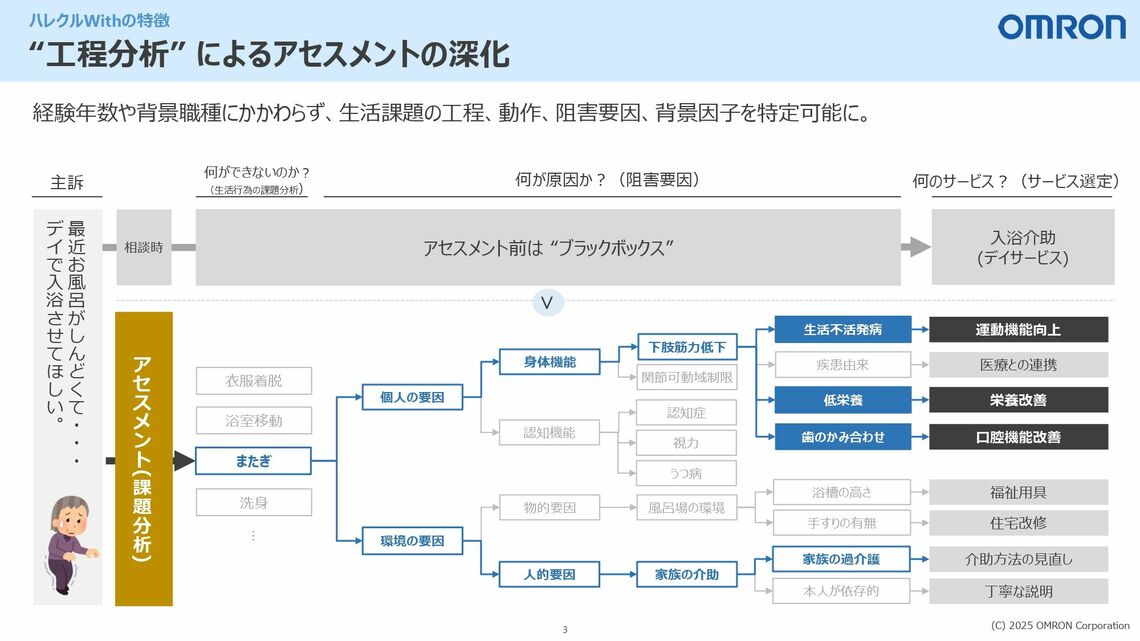

たとえば、入浴が難しい場合、その理由を衣服の着脱、浴槽をまたぐなどといった個々の動作まで落とし込んで特定しなければ、改善につながらない。簡単な介助や浴室のリフォームなどで済むにもかかわらず、必要以上の支援をしてしまうと、自立できるものもできなくなってしまう。きめ細かいアセスメントが、自立した生活、介護の予防につながるという。

ハレクルWithではシステム内に実証実験のデータや専門家のノウハウを蓄積しており、入力に従い、生活上注意すべきポイントが自動で提示される。ヒアリング結果は文章として自動生成される。高齢者にもわかりやすい見た目で、一緒に画面を見ながら進められるように工夫した。

導入した自治体では、紙面上の大量のアセスメントをまとめる事務作業が大幅に減少、チェック項目の抜け漏れも減ったという。アセスメント結果を理学療法士などのプランニングにつなげることまで考えたサービスは少なく、介護予防のマーケットもまだ小さいという現状に切り込んだサービスだ。

チームを率いるメンバーは博士号所持

実証実験に3年を費やした。その間、加藤さんは大分県のデイサービスで自立支援の実績を残してきたエキスパート、ライフリー代表取締役の佐藤孝臣氏を「1年中追いかけ回して」、専門家の暗黙知をサービスに落とし込み続けた。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら