駿台予備校「大学合格者数の掲載やめる」裏で新たな商機、絶対に東大!は過去のものに 学校・自治体から予備校や学習塾に増える依頼

予備校にとって合格者実績は最大の「広告塔」

駿台予備校といえば「選抜試験は大学試験よりも難関」といわれたころもあるほどの名門予備校として知られ、その歴史も100年を超える。

大学入試に失敗した高校卒業者、いわゆる「浪人生」を対象にするのが「予備校」で、現役生を対象にするのは「学習塾」と区分けされていたときもあったが、現在は予備校でも現役生の割合が多くなり、その境目はなくなってきている。

駿台予備校でも、高校1年生から対象にしていることもあり、現役生が多くなっている。その駿台予備校が今年8月1日、「2026年度以降は、合格者数の掲載を終了することとしました」と発表して注目を集めた。

(資料:駿台予備校ホームページより)

学習塾の急成長と学校教育の変化をテーマにした拙著『学校が学習塾にのみこまれる日』(朝日新聞出版)の中で、ある大手学習塾の経営者は「学習塾のコアコンピタンス(核となる能力)は、何といっても『合格実績』です」と語っていた。

つまり、合格実績=合格者数は予備校・学習塾にとっては最大の「広告塔」だったはずなのだ。実際、どの予備校・学習塾も合格者数を公表して競うことで生徒を集め、急成長してきた。

それをやめるということは、広告塔を降ろしてしまうに等しい……はずである。大学受験への関心がなくなってきているのか、大学受験において予備校・学習塾の存在感が薄れたのか、もしくは駿台予備校が大学受験から撤退してしまうのか、さまざまな疑問が浮かんでくる。

「何がなんでも東大」ではなくなった…

そうした疑問に答えてくれたのは、駿台予備校を運営する「学校法人 駿河台学園」で専務理事を務める山畔清明氏である。合格者数の掲載・公表をやめることについて、彼は次のように説明する。

学校法人 駿河台学園 専務理事

(写真:前屋氏撮影)

「最難関大学や学部に強いという駿台予備校の特色を変えるつもりはありません。ただ現在は、志望校が多様化しています。そうした中で駿台予備校全体としての特定大学の合格者数を発表することが、どれだけ(広告としての)効果があるのか疑問を感じているからです」

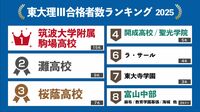

最難関大学といえば、何といっても東京大学(東大)である。だから駿台予備校も含めて大手予備校・学習塾は、東大への合格者数実績を誇示してきた。それが、予備校・学習塾のステイタスにもつながっていたはずだ。しかし、状況は変わってきている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら