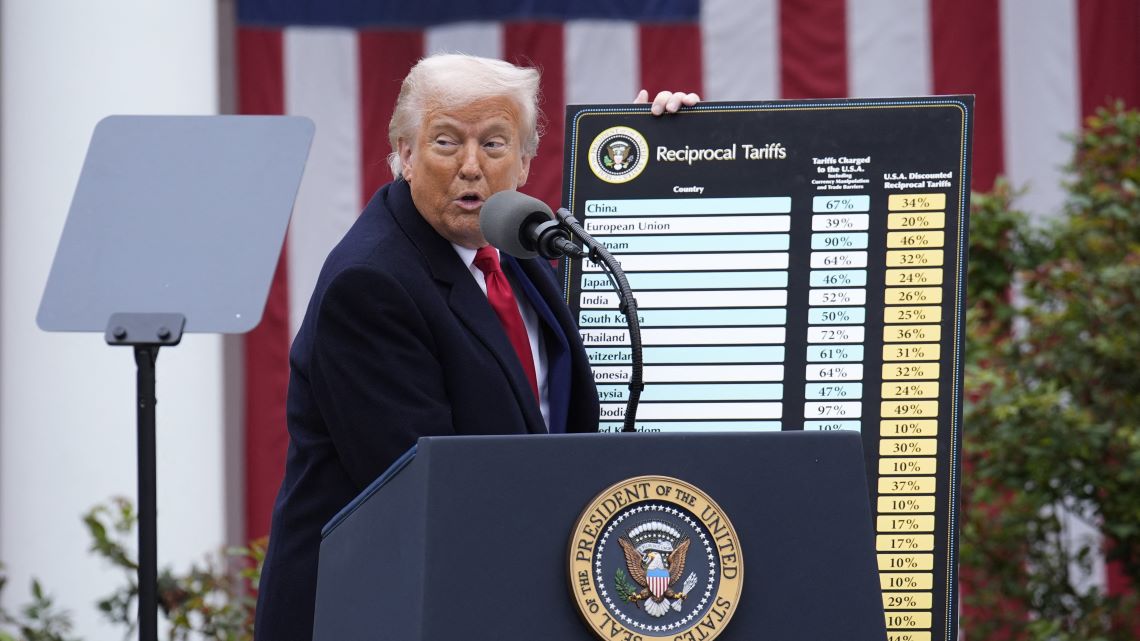

アメリカのドナルド・トランプ大統領は4月2日、多くの貿易相手国に高率の相互関税を賦課すると発表した。3月に自動車や鉄鋼・アルミニウムの輸入に対して25%の関税を課すことを決定したことも加え、市場の予想を大幅に上回る広範かつ高水準の関税賦課発表を受けて、世界中の株価は大幅に下落。各国の長期金利も大きく低下した。

高水準の関税が続けば、当然アメリカのインフレ率は押し上げられる。そしてインフレによって実質購買力が低下すれば消費は鈍り、アメリカ経済がリセッション(景気後退)に陥る可能性は高まってくる。アメリカの貿易相手国でも、アメリカの需要低迷などによって生産に影響が出る。予想される影響の大きさや株価の下落幅を見ると、2008年9月のリーマンショックのように世界的な経済危機に発展してしまうのではないかと危惧している。

為替市場でも円高が進行しており、このまま世界経済がリセッション入りするようなことがあれば、リスク回避のための円買いがさらに進むのではないかという見方もある。仮に世界経済がこのままリセッション入りするようであれば、日本銀行は今後の利上げが難しくなるため、やはり日銀の政策金利は0.5%の壁を上抜けられないとの見方が強まるだろう。

過去の記憶をたどる

しかし、円相場を取り巻く環境は過去と現在とでは大きく異なる。

リーマンショック発生前の2005年から2007年ごろまでの数年間、世界では長期的な円キャリー取引を積み上げる動きが広がった。超低金利の円をファンディング通貨としてさまざまな金融商品を組成するというものだ。その結果、リーマンショックを受けて、ポジションの巻き戻し、つまり円を買い戻す動きが進んだため、円高が加速した。

他方、現在はそうしたポジションの規模が小さいだけでなく、より短期の投機的なポジションは逆に大幅な円の買い持ちに傾いてしまっている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら