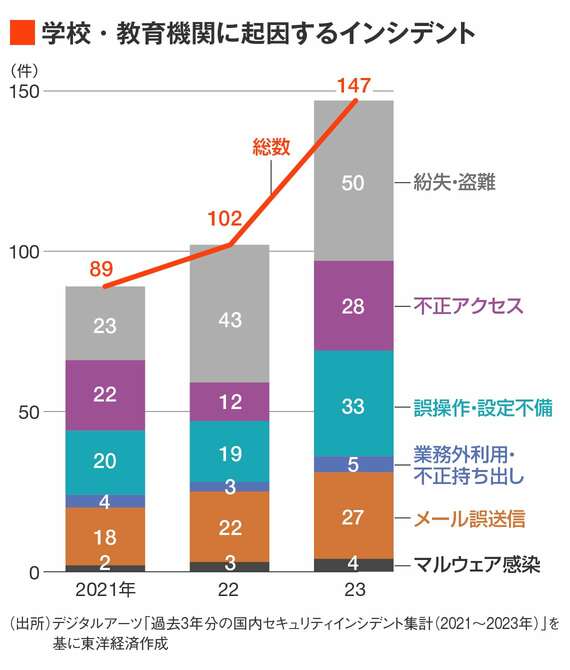

増加率トップは不正アクセス、「学校のセキュリティインシデント」なぜ多発? 後を絶たない書類紛失、誤操作・誤設定も増加

多発する「ランサムウェア攻撃」や「サポート詐欺」

今年6月、出版大手のKADOKAWAがランサムウェアによる大規模なサーバー攻撃を受けたことが注目を集めた。ランサムウェアとは、不正にデータを暗号化し、復元する対価として身代金を要求する悪質なプログラムだ。

KADOKAWAはサービス停止に追い込まれ、学校法人角川ドワンゴ学園が運営するN中等部・N高等学校・S高等学校の在校生・卒業生・保護者・出願者・資料請求者の個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、学歴などの属性情報、入学年・担任・進学先などの学生情報など)が一部漏洩した。

昨今、こうしたランサムウェア被害が後を絶たない。デジタルアーツ開発部Internetデータラボ1課の上村和博氏は、2024年4月に公表した「過去3年分の国内セキュリティインシデント集計」(2021~2023年、公開報告書や報道資料を基に独自集計)の結果から、こう説明する。

「これまではEmotetと言われる、不正ファイルを添付したメール送信による悪質なウイルスのばらまきによって、感染が拡大するケースが多発していました。しかし、最近はメール起点ではなく、社内ネットワークと接続するVPN機器の脆弱性などから侵入したランサムウェア被害が増加しています。攻撃者は金銭目的で攻撃を仕掛けますが、ターゲットを定めずに脆弱な部分を突いて攻めることが多く、結果としてメンテナンスが不十分な教育機関が被害に遭う可能性はあります」

また、ウェブからの不正アクセスも多く、とくにウェブサイトの改ざんや広告を経由した「サポート詐欺」も増え続けている。サポート詐欺とは、ウイルスに感染したかのように見せかけ、警告表示や警告音などで不安を煽り、偽のサポート窓口に誘導して金銭をだまし取ろうとする詐欺だ。要因としては、改ざんされているウェブサイトやメールに記載されていたリンクを踏んでしまうことなどが挙げられるが、それだけではない。

「厄介なのは、ウェブサイトの広告にも紛れ込んでいること。大手の広告配信サービスの審査をすり抜けた広告表示である場合もあり、不正な広告だと見抜くことは難しく、学校でも被害が出ています」(上村氏)

重要な2要素認証、黒塗りやアンケート設定も要注意

学校で多いインシデントについて、同課の細谷計介氏は次のように説明する。

「2023年度に前年度から件数が最も増加したのは不正アクセスで、次に誤操作・設定不備、紛失・盗難の順となっています。不正アクセスについては、例えば、メールが侵入されてスパムメールを送信されたり、学校で管理しているサーバーが侵入されたりと、とくに大学での事案が多くなっています。誤操作・設定不備では、マスキング(黒塗り)の不備が目立っています」

紛失・盗難は、年々増加しており、企業に比べて学校のほうが多いという。

「また、企業の紛失・盗難は内部不正が目立つのですが、学校の場合は書類の紛失が最多。2023年度は児童個票や指導要録、就学旅行関連資料、健康診断書などの紛失が多く見られましたが、書類を紙で管理していることに起因していると考えられ、ここは学校特有の課題ではないかと思います」(細谷氏)

学校はこうしたインシデントに対して、どう防衛すればよいのだろうか。まず「不正アクセス」については、強固なアクセス制限が必要だという。