全員が企業就労を目指す、特別支援学校の「職能開発科」はどんなところ? 「職業の3要素」を満たし、働くことで自己実現を

「必要な人に情報を届けたい」学校も積極的にアピール

「子どもの数は減っていますが、支援が必要な生徒の就学相談は増えています。特別支援学級が設置されるのは中学校まで。その後の学びの受け皿としても、特別支援学校はより求められるようになっていると感じています」

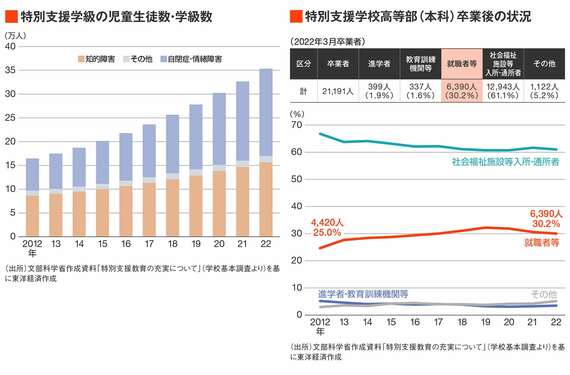

文部科学省の発表によれば、特別支援学級の在籍者は10年前に比べて倍増した。障害への認知度が高まることで、療育手帳の取得者も増えている。職能開発科と就業技術科は、この療育手帳もしくは医師の診断があれば出願可能だ。だが特別支援学校(高等部)卒業後に企業へ就職する人の増え方は鈍く、全国で見ると、その割合は全体の3割ほどとなっている(下図参照)。職業教育の取り組みで、この数字が上向くことも期待される。

普通科は通学区域が定められているが、職能開発科の場合は、一人で通学できれば都内全域からの入学が可能だ。濱辺氏は「部活動などを決め手に、普通科の通学区域よりも遠いところから通ってくる生徒もいます」と言う。

また、近隣の特別支援学校との連携が密であることも同校の特徴だ。歩いて10分ほどのところに、こちらは就業技術科を設置する都立南大沢学園がある。

「南大沢学園は歴史も認知度もあるので、本校より希望者が多い。でもその就業技術科で不合格になったとしても、すぐ近くに本校の職能開発科がある。これは地域の新たな利点になったと思います」

周辺の中学校に通う対象者や、説明会に訪れる保護者らには「南大沢学園と八王子南で、チャンスが2回あると考えて」と伝えている濱辺氏。いわば「連携校」としてアピールするのは、周知が喫緊の課題だと考えているからだ。

「新しい学校なので、まず存在を知ってもらうことは不可欠です。でもそれだけでなく、必要な人に職能開発科の正しい情報が届かないということをなくしたい。制度上は10年近く続いている仕組みですが、選考があることを知らなかったり、普通科に入ってから『職能開発科がよかったな』と悔やんだりする人もいます。入試が11月と早いこともあって、『受けたかったのに受けられなかった』と言われたことも。こうした後悔やミスマッチを防ぐため、積極的に情報を発信しています」

ただ守られる雇用環境でなく、自己実現して働ける場所へ

夏休み期間を除く6月以降は、ほぼ毎週学科説明会と見学会を実施している。参加者数はほぼ毎回、定員の50人に達するという。職能開発科への出願には個別説明を受けることが必要になるが、こちらの申し込みも盛況だ。

「グレーゾーンを含め、支援を必要とする人たちは進路選択にとても悩むものです。出願にあたっては中学校での指導が非常に重要になるので、本校の開校前から、周辺の中学校ともコミュニケーションを心がけてきました」