1校上限1000万円、文科省「DXハイスクール」1000校指定で理数・探究を強化 背景に「デジタル・グリーン成長分野」人材育成

「現在、ボリュームゾーンの普通科高校では文系が多く、ここの理数系への転換を促したい。また、農業、工業などの高校はまさに成長分野を学んでおり、商業高校もデジタル教育が積極的に進められています。そうした専門高校の生徒たちが職業的な実践力を身に付けたうえで、さらに高度な学びが可能となることを後押しする狙いもあります」

日本が弱い「ICTを用いた探究型の教育」を後押し

しかし、OECDのPISA2022の結果を見ると、日本は数学的リテラシーや読解力、科学的リテラシーが世界トップレベルにある。にもかかわらず、人材が不足しているというのはどういうことなのか。

「あくまで私見ですが、大学の入学定員数が高校教育に影響を与えている面があると思います。現役合格志向が強い中、設置が少ない理系学部を積極的に受験しようという流れにはなりにくい。文理を分ける指導も、高校側が受験に最適化した結果だといえるでしょう。こうした現状が大学の学部再編に反映されたと思いますし、文理横断の学びを進めていく中では、入試のあり方についても今後考え直す必要があるのかもしれません」

また、日本は他国に比べて基礎学力は高いものの、その資質や能力が日本の成長に必ずしもつながっていないのは、学び続ける力に課題があったからではないかと田中氏は言う。

「これまでの画一的で受動的な学びは、基礎学力は身に付くものの、それが自己肯定感や自己有用感、社会に関わろうという意識に十分につながっていませんでした。他方、探究は興味関心を掘り下げることで自分の中の問題意識に気付き、社会と関わりながら課題解決していくアプローチを取ります。こうした能動的な力をつける教育が、学びを深め社会に貢献しようと思う意識を醸成するのではないかと考えています」

国立教育政策研究所によるPISA2022の分析でも、探究が弱いことが指摘されている。日本の高校生は、「情報を集める、集めた情報を記録する、分析する、報告する」場面でデジタル・リソースを使う頻度が他国に比べて低く、「ICTを用いた探究型の教育の頻度」指標がOECD平均より下回っていることが明らかになったのだ。DXハイスクールはまさにこの領域を強化すると田中氏は強調する。

「何かを調べて分析するにはデータサイエンスが必要ですし、動画やアプリ開発などアウトプットも多様になる中、探究においてICTは不可欠。DXハイスクールでICTの環境整備を広げ、日本が弱いとされている部分を解決していけたらと考えています」

開設必須の「情報Ⅱ等の教科・科目」の幅は広い

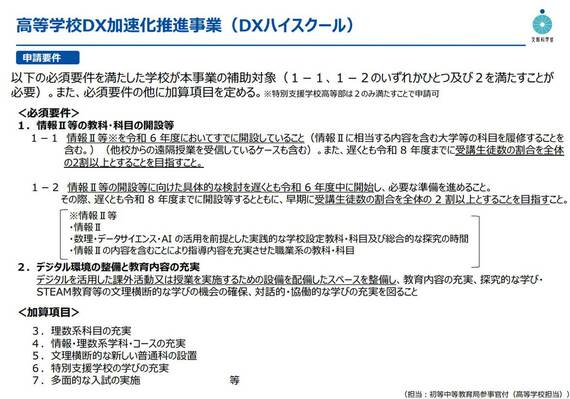

では、具体的にDXハイスクールではどのような支援をするのか。今回、公立・私立、普通科高校・専門高校などを問わず全高校に申請資格がある。そのうち1000校程度を採択し、1校当たり補助上限額1000万円の定額補助を行うという。

支援対象例として、ICT機器(ハイスペックPCや3Dプリンタ、動画・画像生成ソフトなど)や遠隔授業用を含む通信機器の整備のほか、理数教育設備や専門高校の高度な実習設備の整備、専門人材派遣の業務委託費などを挙げており、「機器の費用だけでなく、人件費や委託費、旅費など支援人材に関わる費用も対象経費になります」と田中氏は説明する。

高校が申請に当たって必須となる要件は2つある。1つ目は、「情報Ⅱ等の教科・科目の開設等」だ。

「情報Ⅱ等」とは、情報Ⅱだけでなく、数理・データサイエンス・AIの活用を前提とした実践的な教科・科目および総合的な探究の時間や、情報Ⅱの内容を含めて指導を充実させた職業系の教科・科目をさす。