さる先生が実践、ChatGPTなど生成AI活用で「学校の授業と働き方問題」に大変化 文科省「生成AIガイドライン」踏まえた活用とは

かなり不気味になりましたが……このように、画像生成をテキストによる指示でできます。

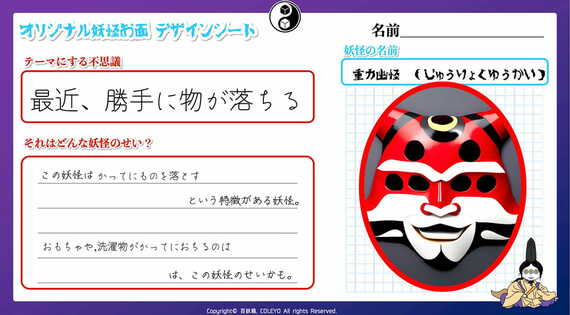

では実際、どのように授業で使ったのか。図工科で「妖怪お面作り」という課題に取り組みました。テーマを設定し、それをもとにオリジナルの妖怪をデザインし、紙粘土でお面を作るという活動です。なお、この授業デザインは、教育系スタートアップ企業COLEYOさんにご協力いただき、そこにAI活用を掛け合わせたものになります。

まず、子どもたちが日常的な現象をテーマにアイデアを出し合いました。例えば、「朝早く起きようとするけど二度寝してしまう」とか、「宿題を始めようとする瞬間にお母さんに呼ばれる」といった具体的な事例が挙げられます。

その中で、ある子どもが「最近、物が勝手に落ちる」というテーマで妖怪を考え始めました。Text to Imageを使って「物が落ちる妖怪」のイメージを生成し、その画像を参考にして、お面のデザインを作りました。

(写真:坂本氏提供)

ただし、子どもたちは実物のお面を作る際には、単に画像をコピーするのではなく、参考にしながら自分たちでデザインをしています。また、妖怪のイメージも、AIが生成したものをそのまま受け入れるのではなく、Magic Editを使ってテキストで指示をして何度も修正していました。

(写真:坂本氏提供)

AIは、あくまでもアイデアを出すための壁打ちのツールとして位置づけており、子どもたちの創造力を拡大するための手段として活用しています。AIを活用することで、アイデアの幅を広げることができ、苦手な子どもたちの創造力も引き出すことができるというメリットがあると感じています。もちろん、考えることが得意な子どもはAIを使わずに自分で考えます。

冒頭でマイクロソフトのCopilotの例で述べたように、AIはわれわれの生活の隅々にまで行き渡り、使う使わないを選択することは今後できなくなっていくと考えます。そういった未来を生きる子どもたちにとって、「AI活用能力」というものが求められていくのではないでしょうか。

生成AIの黎明期である今、われわれ教育者はこのAIとのあり方に向き合い、よりよい教育へとシフトさせていくことは、最も重要なミッションの1つであると考えます。

(注記のない写真:東洋経済撮影)

執筆:京都府公立小学校教諭 坂本良晶

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら