貧困世帯の「教育格差」、原因は学習費の約7割占める「学校外教育」の体験格差 924名が利用する「15万~30万円給付」の実態は

実際、いじめや不登校の早期対応につながった例もあり、クーポンの利用先としてフリースクールを紹介した実績もある。場合によっては、児童相談所の職員から学生ボランティアが頼られることもあるという。

困難を抱える子どもを「多職種連携」で支える必要性が叫ばれる中、子どもの側に立って家庭と学校、専門職をつなぐ学生ボランティアの存在は、コーディネーター的な立場として学校外教育バウチャーが有効に機能するカギとなっているようだ。

渋谷区など自治体も注目、課題は社会からの理解

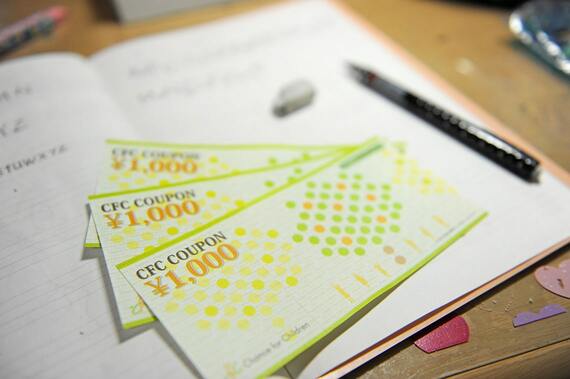

スタディクーポン事業には、子どもの貧困対策の充実を図りたい地方自治体も注目している。現在、CFCは大阪市、渋谷区、千葉市など6自治体と協働して一部運営を受託しているほか、導入を考える自治体のサポートにも携わっている。導入後の委託先は自治体の判断に委ねられるが、それでも積極的にシステム提供や導入ノウハウの伝授を行う理由について、奥野氏は「仕組みが広がっていくことが大事なので、適切な教育支援の政策としてまねしてもらうことは大歓迎」と語る。

一方、財源など課題も山積みだ。「スタディクーポンの財源は、CFCの場合は寄付、自治体の場合は税金です。いずれにしても圧倒的に不足している」と奥野氏は危機感を募らせる。

現状、CFCでは応募者の全員にはクーポンを提供できていない。しかし、支援を待つ子どもたちも厳しい環境に置かれていることを考えれば、継続的な寄付は不可欠だ。それでも、自治体がスタディクーポン事業を始めようとすると、「塾や習い事に税金を投入するのはぜいたく」という声も上がるという。人口減少が激しい地域では、対面で参加できる利用先が少なくなってしまったり、そもそも利用先に行くための送迎手段が不足するなど、新たな課題も見えてきた。

コロナ禍やここ数年の物価高騰で、今後も貧困問題は予断を許さない状況だ。とくに教育格差は、保護者や子どもが地域や社会から孤立し他者とつながる機会を失いがちな「相対的貧困」がもたらす深刻な帰結だ。奥野氏はこうした理解が社会に広まることが格差是正の第一歩だと考えている。

「事業の効果検証では、学力向上や学習習慣の改善などの数値において、スタディクーポンの有効性が認められています。私も実感として、子どもたちがクーポンで学習の機会を得て変わってきた姿に手応えをつかんできました。今後は、『学校外教育費を補助することが教育格差を是正することになる』という、社会のコンセンサスを得ることが大きなテーマです」

(文:長尾康子、注記のない写真:Ystudio / PIXTA)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら