貧困世帯の「教育格差」、原因は学習費の約7割占める「学校外教育」の体験格差 924名が利用する「15万~30万円給付」の実態は

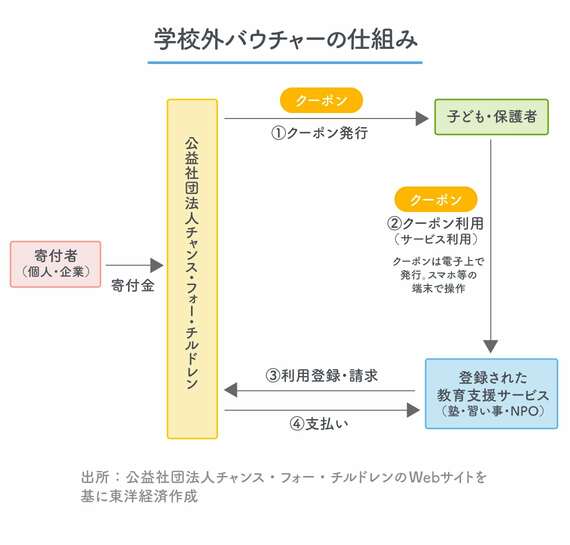

「スタディクーポンの仕組みは、医療や介護保険分野のサービスとほぼ同じ仕組みです。利用する権利を持つユーザーが、自分で病院や事業所を選んでサービスを利用する。事業者には診療報酬や介護報酬といった形で対価が支払われ、そこに補助金が当てられる。これと同じことを、私たちは教育に特化して始めました」

学校外の教育サービスに利用を限定した点で、これまで幾度か議論されてきた「教育バウチャー」とは性質が異なる。教育バウチャーの対象は学校教育、つまり学費の負担を軽減するものだからだ。

現在、CFCのスタディクーポン事業は東北、関東、関西を中心に展開しており、2021年度実績で924名が利用。給付総額は1億5868万円に上り、1人当たり15万~30万円の給付実績となっている。

学生時代から「子ども支援」に携わった

貧困世帯の子どもたちにも、ほかの子どもと同じように幅広く自由な選択肢をつくりたい。子ども目線に立った支援ができるのは、奥野氏や、ともに代表理事を務める今井悠介氏がつねに子どもたちの顔を見て過ごしてきたことにルーツがある。

2人は関西学院大学の同期で、阪神・淡路大震災後に活動を始めたボランティア団体「NPO法人ブレーンヒューマニティー」に学生ボランティアとして所属し、子どもたちのために活発に活動していた。その後社会人を経て、2011年の東日本大震災を契機に再び集まり、CFCとして活動をスタートしている。スタディクーポン事業は「目の前の子どもと関わり続けた積み重ねから生まれた仕組みだと思っています」と奥野氏は話す。

子ども支援のカギを握る学生ボランティア

その言葉のとおり、同事業においても学生ボランティアの存在は大きい。困窮家庭の子どもにクーポンを提供しても、実際はさまざまな理由で利用に至らないケースも出てくる。そこで、学生ボランティアによる相談支援を定期的に実施し利用を促すのだ。学生は子どもと毎月面談し、どこでクーポンを使うかの相談に乗ったり、学習や生活の悩みなどを聞いたりする。現在、学生ボランティアの登録数は約120名で、電話やオンライン、公共施設を使っての対面など、さまざまな形で子どもたちのメンター(ブラザー・シスター)として活躍している。

学生ボランティアの意義はクーポンの利用促進にとどまらない。地域の支援機関との連携にも効果を発揮しているという。

「経済的に困難な家庭には、困窮だけでなく情報不足や、ロールモデルの不在、家族や本人の障害や疾病などさまざまな課題があり、それがクーポンの利用を阻害する大きな要因となっています。学生が子どもたちの相談に乗る中で、必要であれば地域の支援機関と連携することもあります」