「エクセル父さん」や「PDCA父さん」がわが子の中学受験を台無しにする理由 「受験=仕事」の勘違いが意欲も成績も下げる

父親の「熱意」が子どもの意欲と成績を下げる

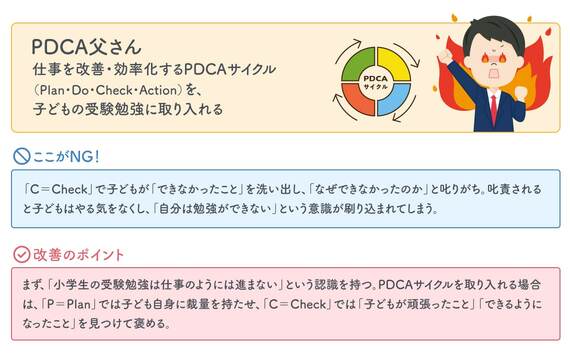

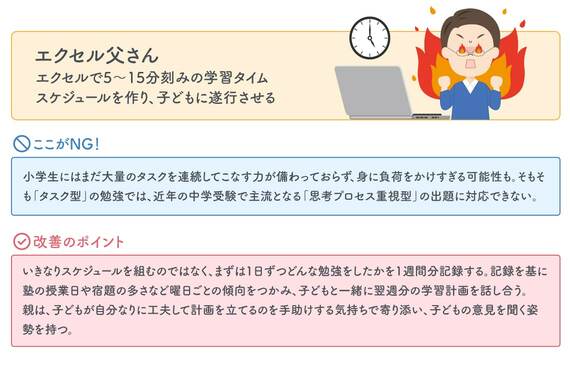

これまで家庭教師として3000人以上の生徒を難関校に合格させたという西村氏は、父親の熱意が空回りして子どもの中学受験が失敗するケースを数多く見てきたという。残念な結果をもたらしやすい父親の代表例が、「エクセル父さん」と「PDCA父さん」だ。

「エクセル父さん」や「PDCA父さん」に共通するのが、受験勉強を仕事と同じように考えていることだ。結果、部下に接する感覚で子どもに指示を出したり、「なぜできなかった」と問い詰めたりして、子どもの意欲や自己肯定感を下げてしまう。

一方で、父親が「子どもは自分と違う人間だ」「中学受験だけで人生が決まるわけではない」と考えられている場合は、子どもの成績も伸びやすいと西村氏は語る。

「父親が子どもの長所を理解しており、『うちの子はいざとなれば頑張れる』と根拠のない自信を持っているような家庭は、受験もうまくいく傾向にあります。父親の気持ちが子どもにもしっかり伝わっていれば、入試直前の頑張りどきにラストスパートがかかり、最後の1ヶ月で成績がグンと伸びるのです。日頃から、子どもが頑張っていること自体を認めて、子どもの良いところをほめることが大切です」

子ども時代に「してほしかった」関わり方を

父親が子どもの勉強に関わる際に西村氏が推奨するのが、一方的に教えるのではなく「子どもと一緒に考える」という姿勢だ。

「理系科目が得意なお父さんなら、中学入試の算数の問題をどちらが速く解けるか競争してみてもよいでしょう。速い解き方を考える中で思考するプロセスが身に付けば、他教科の学習にもよい影響を及ぼします。また、親子でニュースを見た後に、『お父さんはこう考える』と実社会をよく知る立場からの意見を交えて話し合うと、子どもの視野も広がります」

西村氏は、「自分が子どもだった頃を思い出し、当時の親にしてほしかった関わり方をすることが大切」と話す。振り返ると、「勉強しろ」と言われるほどやる気がそがれることや、親の自慢話より失敗談のほうが参考になったことなどを思い出す人も多いのではないだろうか。

なお、夫婦で中学受験に対する姿勢が一致しない場合は、第三者を交えて話し合うとよいそうだ。知見のある第三者から説明されれば、過度な干渉への弊害を理解できたり、それまで中学受験に無関心でも「そんなメリットもあるのか」というスタンスに変わることが多いという。

「教育とは、すぐには効果が見えないことをじっくり時間をかけて積み重ねていくものです。ここに、今はやりのコスパ・タイパなどの考え方はなじみません。仕事はプロセスよりも成果が評価されますが、教育はプロセスがもたらす影響のほうが大きい。一概に『こう取り組めばこうなる』とは言えない点も、よく理解してほしいです」

中学受験において、第1志望の学校に合格できるのはおよそ3~4人に1人。合否だけに着目すれば、敗者のほうが多くなる。しかし西村氏は、「自ら考えて学ぶという正しい勉強法で中学受験を経験すれば、それは人生のどこかで必ずプラスになる」と語る。目先の合否にとらわれず、子どもが、自分を信じて、学ぶことを楽しめるようになる貴重な経験だと捉えて、長い目で見守ることが重要だ。

(文:安永美穂、注記のない写真: ペイレスイメージズ1(モデル)/PIXTA)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら