「エクセル父さん」や「PDCA父さん」がわが子の中学受験を台無しにする理由 「受験=仕事」の勘違いが意欲も成績も下げる

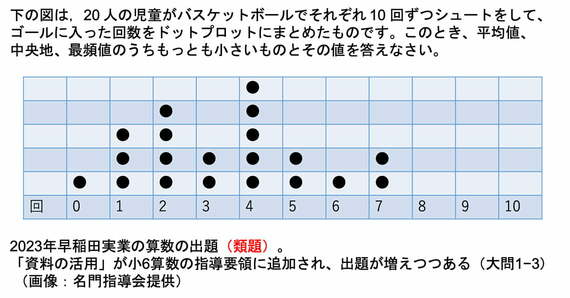

(画像:名門指導会提供)

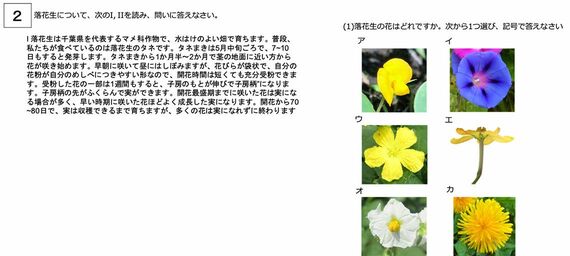

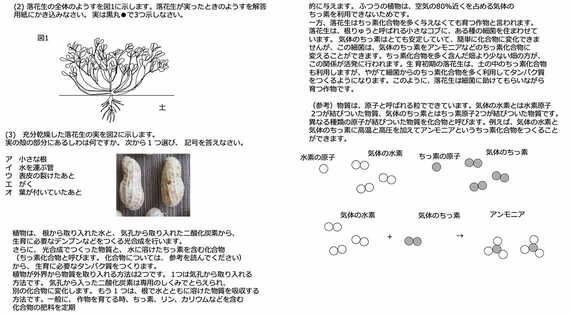

また辻氏は、新出単元に限らず、小学生が初めて見るような内容の出題も増えたと指摘する。

「学校側は『習ったことがなくても興味を持てるか』を見ています。なじみのないテーマでも、しっかり問題文を読めば理解できるようになっていますが、『テキストになかったからわからない』と諦めてしまう子には厳しい問題でしょう。こうした問題に対処するには、『習っていないけど挑戦しよう』という意欲に加えて、『自分ならきっと解ける』という自己肯定感を持っていること、つまり『これまで頑張ってきた自分なら、落ち着いて読めば解き切れるはずだ』と思える学習を積み上げていることが大切です」(辻氏)

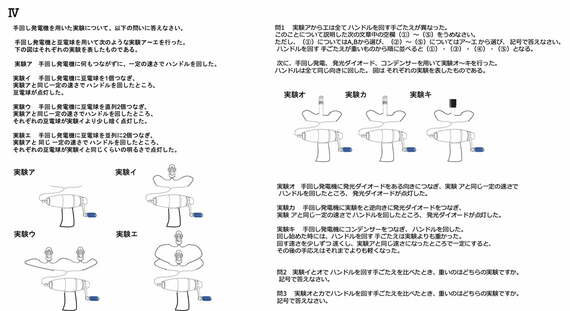

(画像:名門指導会提供)

親の仕事は「やるべきこと」の取捨選択

中学受験の「低年齢化」も進んでいる。西村氏は「幼稚園の頃から中学受験を決める家庭も増えていて、地域によっては小1からの入塾も珍しくない」と話す。ただその際は、親主導の勉強になりすぎないよう注意する必要がある。

「親が毎日のタスクを与え、それを子どもが作業としてこなす習慣がつくと、学校側が求める『自分の頭で考える』生徒像からは離れてしまいます。漢字や計算といったルーチン以外の学習については、子どもに裁量権を持たせつつ、その子の長所を伸ばすように関わることが重要です。現在の中学入試は、知識のインプットだけでは太刀打ちできません。親はつい『教え込めば解ける』と思いがちですが、どの教科でも、長い問題文から得た情報を整理する力が必要となるのです」

集団塾の授業でインプットした知識をアウトプットするため、週1〜3回ほど個別指導や家庭教師を利用して問題演習を積む家庭も少なくない。子どもの負荷が増える中、西村氏は「保護者に求められるのは、やるべきことの取捨選択」だと説明する。

「とくに小5以降は塾の宿題も増えるので、やるべきこととやらなくてもよいことの見極めが必要になります。判断できない場合は、個別指導の講師や家庭教師にアドバイスを求めるのも手です。塾のオプション講座も言われるままに受講するのではなく、子どもの特性や状況に応じてよく検討してください」

親は目先のテスト結果に振り回されず、あくまで入試までのプロセス全体を俯瞰しておくことが重要となる。また西村氏によれば、周りにどれくらい中学受験をする子がいるかによっても必要な働きかけが異なるそうだ。

「中学受験をする子が少ない場合、子ども自身がなぜ受験するのかを理解する必要があります。『将来のため』と言っても伝わりにくいので、例えば『あなたは中学受験をするだけの能力を持っている。だから受験ができるんだよ』と、受験に向かう気持ちを高めるのが効果的です。一方で中学受験をする子が多い場合、受験勉強を優先して『ほかのことはやらなくてよい』となりやすいので注意。ニュースを見て家族で議論したり、お手伝いをしたりして得られる知識も多いですから、日常生活で知的レベルを上げることも意識しましょう」