そして、「多い」というのは、「意見」です。例えば、「多くの人が」と僕が言ったときに、「100人くらい」を想像する人もいれば、「2~3人くらい」でも「多くの人」だと考える人もいるでしょう。

「どれくらい多いのか?」という数字や、「世界の中でどれくらいなのか?」という比較をしていかないと、物事を深く考察していくときに使える「事実」にはならないのです。

そう考えると、「日本の人口が多い」というのは、「日本は、世界で11番目に人口が多い」と言えます。こう考えることができると、「あれ? 日本よりも人口が多い国があるのに、なぜ世界一が日本にあるんだろう?」と新たな問いを立てることができ、もっと深く考えることができるようになります。

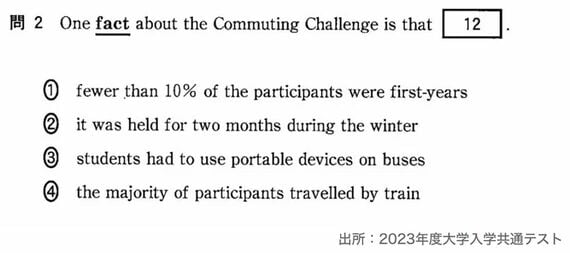

ちなみに、この「事実」と「意見」の違いを問う問題は、共通テストの英語でも毎年出題されています。

このように、「事実を選びなさい」という問いが出ており、これは長文を読まなくても、「これは事実じゃないな」というものを消去できるようになっているのです。

自分で作った問いを考えて「勉強って、やっぱり大事なんだな」と

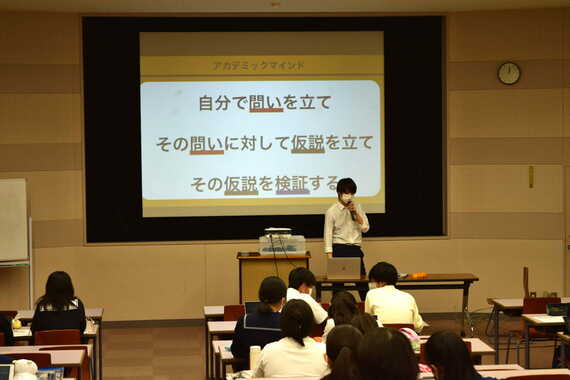

ということで、共通テストの問題も解けるような「頭の使い方」を鍛える問題をたくさん考えてもらい、それを生かす講座を実施しています。また、自分たちで問いを作ってもらって、その解答を出していくお手伝いをする、という時間もつくっています。中高生ならではの面白い問いを作っている人が多く、

・なぜギンナンは独特なにおいを発するのか?

・なぜ黒板は緑なのか?

・なぜ雑巾の色は汚れが目立つ白なのか?

こんな問いを作って考えるグループがありました。とくに面白かったのは、「なぜ炭酸水のペットボトルの形は、3つ足のものばかりなのか?」という問いを作ったグループで、僕らが何も言っていないのに、「じゃあ炭酸水に含まれる二酸化炭素濃度はどれくらいだろう? 内容量がこれくらいで、そこに含まれる成分はこういうので……」とみんなで計算して検証していたのが印象的でした。

話を聞いてみると、やはり自分たちで作った問いというのはモチベーションを持って考えられるようで、さらにその過程で今まで習った数学や社会の知識を使うというのは新鮮な感触だったそうです。「勉強って、やっぱり大事なんだな」と言っていた生徒がいたのが、個人的にはうれしかったです。

このように、身の回りのことから学べるような講座から、多くの生徒がいろんな学びをしてくれていることを、とても楽しく感じています。もう少し詳しい内容は、また次回の記事でご紹介します!

(注記のない写真:西岡氏提供)

執筆:西岡壱誠

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら