精神科医・本田秀夫が語る「発達障害の子の不登校」、課題と解決に必要な視点 通常学級の「インクルーシブ教育」浸透が急務

問題を生む「学校の標準」、解決のカギは「インクルーシブ教育」

──本田先生は30年以上、発達障害の人たちとその家族の支援に尽力されてきたそうですが、発達障害のお子さんの不登校の背景にはどのような学校教育の問題があるとお考えですか。

例えば、知能指数は統計学的に正規分布し、平均値から±1標準偏差の範囲内に約7割の人が収まります。おそらく今の学校教育は、この7割の子にちょうどよいカリキュラムや集団活動が設定されています。つまり、ここにフィットしない3割の子にとっては、授業が簡単すぎてつまらない、あるいは難しすぎて困るものになっているのです。

このように学校の標準が狭すぎることで一定の子どもが脱落してしまう問題は、知能に限らず、運動や社会性の発達、集中力などさまざまな面で起こっています。とくに発達障害の子にとって、今の学校の標準はフィットしにくい設計になっていると感じます。

全員に同じカリキュラムを展開し、校則など細かいルールを守らせるような方針を取り続ける限り、脱落してしまう子が発生します。こうした子どもたちに対する手当てがあまり具体的に示されていない点が問題であり、不登校にもつながっているのではないかと思っています。

──問題解決のために、学校はどうしたらよいでしょうか。

学校の標準を緩めることです。それには、文科省が推進する「インクルーシブ教育システム」の考え方が重要になります。障害のある子もない子も共に学べる環境と、障害のある子が個別に学べる環境のどちらも活用していくという考え方です。

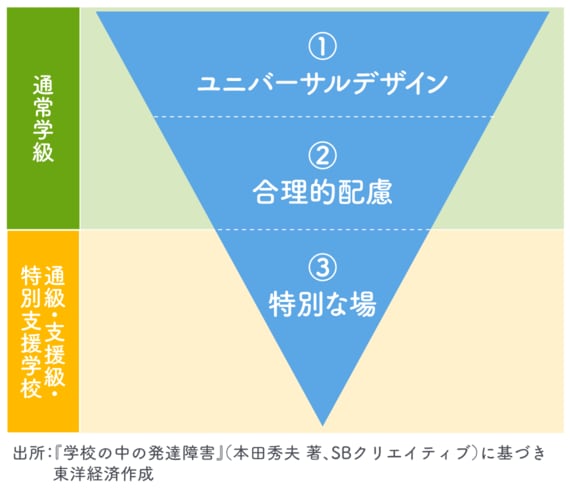

私は、インクルーシブ教育を構成する基本概念は①ユニバーサルデザイン、②合理的配慮、③特別な場の3つであると捉えていて、この3つのステージをうまく組み合わせることが大事だと考えています。

まずは通常学級で、全体の95%くらいの子どもたちが学校生活を楽しみ、意欲的に学べる環境をつくるべきでしょう。そんなふうに誰もが活動しやすい環境を設計することを、ユニバーサルデザインと言います。

障害のある子が過ごしやすい環境は、多数派の子も過ごしやすいものです。例えば特別支援学級などでは、口頭指示がピンとこない自閉スペクトラム症(ASD)の子に対して、絵や写真、文字などの視覚情報を提示しています。学習障害(LD)で読み書きが苦手な子であれば、タブレット端末で板書の写真を撮ることで対応できます。こうした療育のノウハウをクラス全員に許容すればいい。「全員、板書は必ず手書きで写すこと」と言うから、何割かの子が脱落してしまうんです。

環境を整備しても、なお困難を感じる子に対して行うのが、2つ目の合理的配慮。しかし、なかなかこれもできていません。