学力トップ層向け「はばたき塾」が話題の足立区、ほかの教育施策もすごかった 科学的根拠に基づく学習支援、外部資源も活用

「集合研修で教員に具体的な指導法を学んでもらって実施しています。子どもたちは毎月アセスメントテストを受けていますが、読む力の向上がスコアにも表れており、これが学力向上のベースになっていると捉えています」と、田巻氏は言う。

一方「そだち指導」は、区内の全小学校に外部人材の指導員を配置し、3・4年生のうち区の学力調査でつまずきが確認できた子を対象に、別教室で国語と算数の個別指導を行うものだ。

「前年度の学習内容を振り返りながらつまずきを解消し、当該年度の授業も履修させなければならないので指導員はハードなのですが、子どもたちは『できた! わかった!』と満足して、クラスに戻っていきます。ここを乗り越えることで、5年生以降の学力低下も回避しやすくなります」(田巻氏)

学習意欲の高い子どもたちに向けたものとしては前述の「足立はばたき塾」のほか、中学の全学年を対象に英語4技能を伸ばす「英語マスター講座」(外部委託)がある。後者は、「英語力判定テスト」に合格した90人が、無料で年30回、週1回約2時間のオンライン英会話によるマンツーマンレッスンや、グループ形式の授業が受けられる。

英語力強化、AIドリル活用など時代に合わせた対応も

最近の取り組みとしては、2020年度からは区内の全中学2年生を対象に英語4技能調査(GTEC)を実施。中学3年生の1年間でどこまで英語力を伸ばせばいいのか、授業改善の指標として活用している。

さらに今年度は、小学3年生〜中学3年生に5教科のAIドリル「Qubena(キュビナ)」を導入した。その手応えについて田巻氏は次のように語る。

「AIドリルは使えば使うほど学習履歴が蓄積されて、各自に適した問題が出題される設計になっており、基礎学力の定着に適した教材だと思います。授業のまとめや補習、家庭学習などで活用していますが、問題作成からプリント印刷、採点、集計までの手間もなくなるので、先生方の働き方改革にもつながっています」

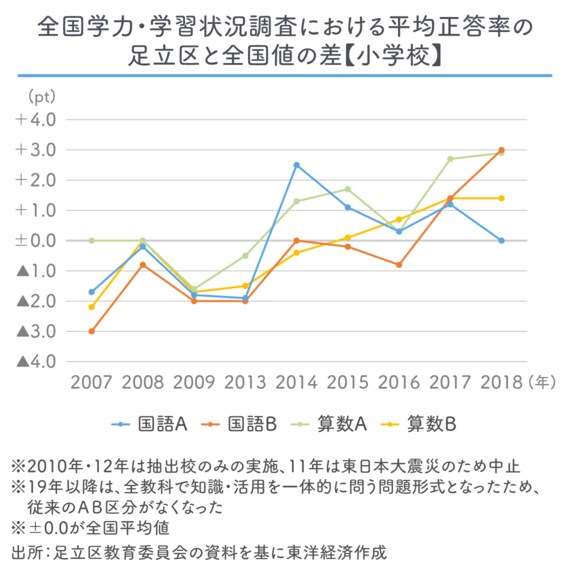

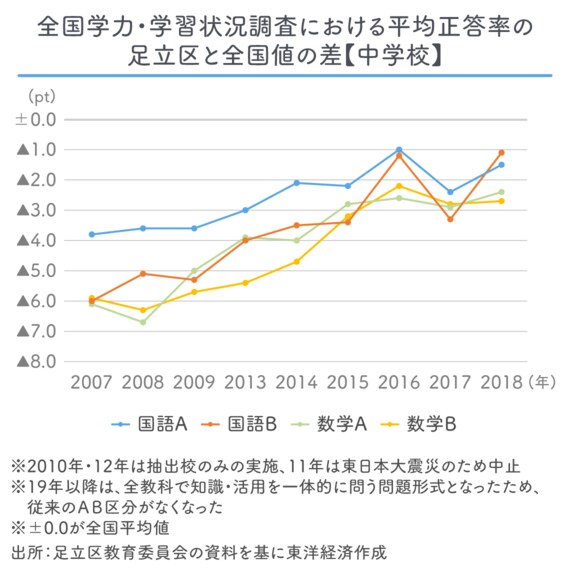

同区では複数の取り組みの結果、「全国学力・学習状況調査」の平均正答率は、小学校では教科によっては全国平均を上回り、中学校では全国平均を下回るもののその差は縮小している。

毎年実施している「足立区学力定着に関する相互調査」の通過率(目標値以上の正答があった児童・生徒の割合)も、14年度から小学校、中学校ともに上昇傾向だ。22年度は前年度の成績を下回り課題が残ったが、学年・教科別の正答率では中1英語は全国値(調査委託事業者が取り扱う全自治体分の平均値)と同じ、そのほかはすべて全国値を上回った。

今後の課題について、田巻氏はこう語る。

「現在推進中の教育施策は、GIGAスクール構想前のものが大半を占めているので、それをICT活用の中でどう組み替えていくか。22年度はAIドリルを導入しましたが、よいものはどんどん取り入れていきたいと考えています」

また引き続き、足立スタンダードにのっとった主体的・対話的で深い学びを追求していくことも、ミッションの1つに位置づけている。

「18年度から『図書館を使った調べる学習コンクール』(公益財団法人図書館振興財団主催)に参加していますが、こうした主体的な学びをさらに広げていきたいです。また、タブレット端末で検索できる『点と点の情報』を図書館という情報の宝庫と連携させ、子どもたちの質の高い学びにつなげる『学校図書館の活用』も大きなテーマです」

(文:田中弘美、写真:足立区教育委員会提供)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら