学力トップ層向け「はばたき塾」が話題の足立区、ほかの教育施策もすごかった 科学的根拠に基づく学習支援、外部資源も活用

塾生に対して、高校卒業時とその3年後に追跡調査を行っている。彼らの卒業後について、田巻氏はこう話す。

「12年度~16年度の塾生の回答率は56%ですが、国立が13.4%、私立が64.9%と8割ほどが大学に進学。国立では千葉大、筑波大、お茶の水女子大、私立では早慶上智など難関大に進学した子もいます」

「基礎学力の定着」に注力、不可欠な「教員の授業力向上」

最近はSNSやメディアを通じて「足立はばたき塾」が注目される足立区だが、実はほかにもさまざまな形で学習支援を行っている。

とくに「基礎学力の定着」を大きな課題と捉えており、2013年に「学力定着推進課」を設置。それ以降、「教員の授業力の向上」と「児童・生徒の個に応じた学習の充実」を2本柱に据えた取り組みを拡充してきた。

「当然ですが、『授業』に重きを置いています」と、田巻氏。まずは授業で最低限の基礎学力をきちんと保証しようというのが、教育施策の根底にある。

そのため注力しているのが、「教科指導専門員」による教員の授業力向上だ。会計年度任用職員枠で採用した元教員(22年度は77人)が、すべての区立小・中学校を巡回し、主に若手教員を対象に「足立スタンダード」(※)に基づく事前指導、実際の授業観察、事後指導をマンツーマンの形で行っている。

※足立区独自の「授業の基本型」。「誰もがわかる授業」を実現するため、「めあてを明確にし、自分で考え、子ども同士で学び合い、学習した内容をまとめて、振り返りを行う、問題解決型の授業」づくりを前提としている

また、学力水準の高さや独自の探究型授業などで知られる秋田県(大仙市)に教員を5日間派遣する「教員交流」や、小中合同の研修や授業交流を通じて9年間を見通した授業づくりを目指す「小中連携教育」にも取り組み、授業力向上を図ってきた。

さらに特徴的なのは、科学的根拠に基づいた教育の実践を重視している点だ。毎年4月、前年度の学習内容から出題する独自の「足立区学力定着に関する総合調査」を実施しており、その結果を現場の教員が分析し、各学級の授業改善や個別指導などに生かしている。

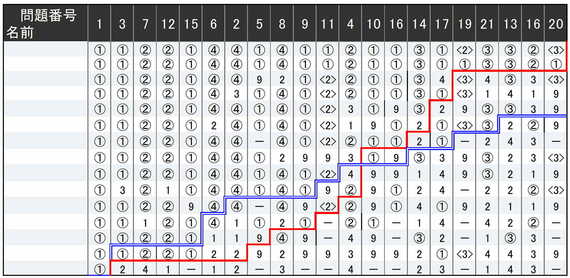

「学力調査の結果を反映したSP表(学校/学級別解答状況整理表)が出るので、誰がどの単元でつまずいているのか、学級としてどの単元が苦手なのかが、一目でわかります。補習を行うにしても、扱う単元に応じて誰を呼べばいいのか簡単に絞り込めますし、学級という集団の弱みを学校全体で共有して年間指導計画を見直し、落としてしまいがちな部分の授業時数を増やすなどの対応もできます」(田巻氏)

外部委託も活用し、個に応じた学習支援を展開

もう1つの教育施策の柱「児童・生徒の個に応じた学習支援の充実」については、民間組織も積極的に活用しながらさまざまなアプローチを行っている。

基礎学力の定着を目的としたものとしては、前学年から当該学年の夏休みまでに習得すべき学習内容を少人数指導で確実に身に付ける「あだち小学生夏休み学習教室」(外部委託)や、算数・数学のつまずきを早期に克服し、授業に追いつくことを目的にしたマンツーマン指導の「中1夏季勉強合宿」、中学1年生を対象に英語の苦手意識を解消するための補習講座「英語チャレンジ講座」(外部委託)などの事業が挙げられる。

とくに高い効果があったのが、「MIM(多層指導モデル)」と「そだち指導」だという。MIMとは、拗音、促音、長音などの特殊音節についてつまずきが顕在化する前に、異なる学力層の子どもに対応した形で支援していく指導法だ。これを2014年度から区内全小学校の1年生に展開し、学習の基礎となる「流暢な読み」を目指している。