東大・ハーバード大卒の5児の父親が「12歳以下限定SNS」を開発した訳 本山勝寛が目指す「新しい学び合いの場」とは?

そのほか、子どもの利用画面に表示される広告も、SDGsに関連する内容やコンテスト情報など子どものためになるコンテンツを厳選して掲出する方針だ。

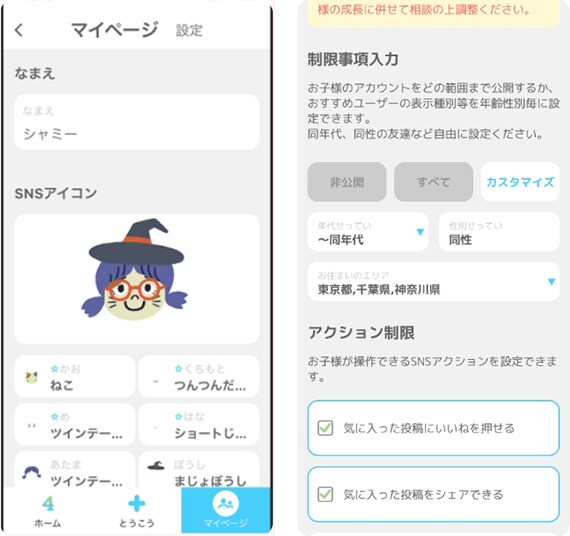

(写真:4kiz提供)

さらに興味深いのが、「最高ソウゾウ責任者(CIO)」というポジションをつくり、小学生を起用していること。4kizは「こどもの、こどもによる、こどもたちのSNS」を掲げているが、まさにその言葉どおり、子どもの発想を運営に生かすため候補者を公募した。

選ばれたのは、CIOは東京都在住で小学5年生の瑞希さん、副CIOは北海道在住で小学6年生の晏理さん。2人は4月から活動を開始しており、任期終了までの1年間、毎月の企画会議に参加し、アイデアの提案や発信を行っていく。

(写真:4kiz提供)

「小学生の発想は本当に面白い」と。本山氏。例えば、公式キャラクターの「フォービット」の原案や、今夏予定の特別企画「#つながる自由研究」なども2人のアイデアを反映した。「言葉遣いがわかりにくい」「ハッシュタグを複数入れられるように」など、SNSの機能面についてもデジタルネイティブならではの意見を出してくれるという。

すべての子どもたちが「つながり学び合える場」に

今後、国内の子どもの会員数は2025年までに100万人、将来的に400万人を目指す。ワークショップの開催など学校との連携にも着手し始めており、ゆくゆくは学校で配付されている1人1台のGIGA端末にも4kizが入っている状態にしたいと本山氏は語る。

「学校で作る作品も校内の掲示にとどめず、他校の子どもたちともシェアできれば大いに刺激になるはず。大人同士はネットでつながっているのに、子どもは主に学校と家庭という非常に狭い世界に閉じ込められていると言えます。そういった意味でも、4kizで子どもたちが広い世界とつながることができれば、もっと好きなことを伸ばしたり、興味や関心も広げたりして学びにつなげていけるのではないでしょうか。先生方も、より多面的に子どもたちを見ることができるのではないかと思います」

4kizのミッションは、「子どもたちの可能性を無限に引き出す世界中のつながりをつくる。」だ。すでにサービスの多言語化も視野に入れており、早ければ来年には実現したいという。

本山氏は、4kizというSNSを「ソーシャル・ネットワーキング・スクール」と定義し、新しい学びのプラットフォームでありたいと語る。

「私自身が学びによって多くの機会が開かれましたし、子育てをする中で『子どもを大事にする社会になればもっと世界はよくなる』と改めて強く感じるようになりました。しかし、今の学校教育は、近代工業化の時代につくられた一律一斉に進む授業から変わっておらず、これは1人ひとりの個性や好奇心を潰してしまっているのではと思っています。だから、4kizをAI・情報化社会におけるオンラインの学びのプラットフォームに育て、すべての子どもたちが空間や時間に関係なくつながり合い、学び合える場にしたいと考えています」

(文:國貞文隆、注記のない写真:今井康一撮影)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら