ICT支援員とは?求められるスキルや職務内容について解説

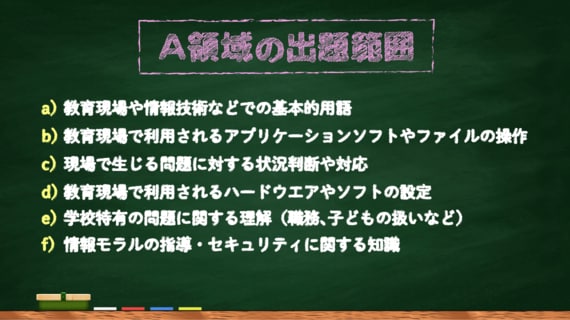

資格試験は、「A領域:実践的知識」「B領域:問題分析・説明力」が実施されます。A領域はCBTによる会場試験ですが、B領域は試験実施日から5日後に課題が提示され、課題に対する動画を5日以内に提出するというものです。A領域は以下の領域等から出題がされるようです。

勉強法は実施団体における他の試験(教育情報化コーディネータ3級)の過去問題集が販売されています。また、実施団体におけるeラーニング「ICT支援員養成講座」も実施されていて、試験対策の1つになるでしょう。B領域は、教育現場で発生する問題解決や、技術的な内容を説明するといった内容の動画作成の課題が出されるようです。こちらもeラーニングが1つの準備にはなりますが、これだけでは十分ではなく、他人にわかりやすく説明する技術等をトレーニングする必要があるでしょう。

ICT支援員に求められるスキルと職務内容

ICT支援員の求人において、多くは特別に高いスキルは要求されるものではありませんが、勤務を通して学ばなければならないことは多いです。例えば、プログラミング教育の支援の際に、高度なコーディングスキルが求められることはありません。ただし、Viscuit(ビスケット)やScratch(スクラッチ)などのビジュアルプログラミング(プログラムを記述するのでなく、視覚的に理解しやすいアイコンやブロックを組み合わせて行うプログラミング)の支援の場合には、アプリケーションソフトの操作方法や、活用方法の理解が求められるため、習得しておく必要があります。

実際の授業では児童・生徒全員がコンピュータを扱っている場面におけるティーチングアシスタントとして支援に入ることがあります。児童・生徒それぞれが個別に扱っているためトラブルが発生する場面が多く、ここで支援の必要性が高くなるケースが多いのです。1人の教員が授業を進めながら個々のトラブルに対応することは難しいため、ICT支援員の存在は大きいということです。

これ以外にも、校務におけるOfficeソフトの操作支援や、新たに導入されるアプリケーションソフトの研修講師など多岐にわたる業務があり、教師にとってその存在の必要性が年々高まってきています。

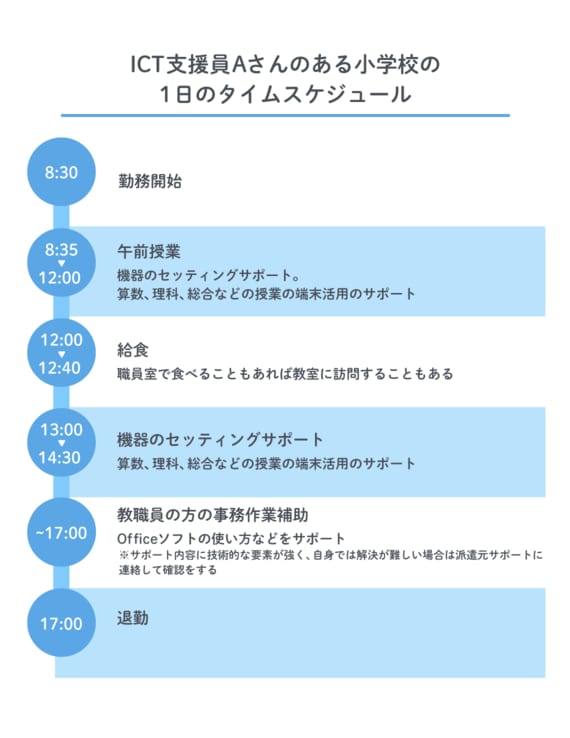

ICT支援員の1日

ICT支援員Aさんはある自治体の小中学校でICT支援を行っています。ある小学校での日を紹介します。

ICT支援員の求人

ICT支援員に限ったことではなく、学校の人材採用は公立と私立で異なります。

公立学校では、設置者である自治体の市町村や都道府県による採用になります。また、私立学校の設置者は学校法人のため学校独自での採用です。

このとき、直接自治体もしくは学校と個人が契約するケースもありますが、委託業者が仲介するケースもあります。委託業者が仲介する際の特徴は、学校現場に派遣される前に研修があったり、派遣後も困ったときヘルプデスクに相談できたりするなど、一定の委託業者のサポートがあるために働きやすさにつながっている点が挙げられます。

また、直接自治体と契約する際も、提携しているIT事業者から支援を受けられる場合もあるようですが、自治体によって対応がさまざまです。

雇用形態については多様ですので、一部の情報しか提示できませんが、検索型情報サイトIndeedではフルタイムとパートタイムそれぞれあり、非正規雇用が少なくないようです。