日本の未来を変える「STEAM教育」、現場でどう教える? 「自ら課題を立てられる子」は、こう育まれる

「アンバサダーになっていただく専門家の方々については、私たちからのアプローチだけでなく、WebメディアであるSTEAM JAPANを通して、ご連絡をいただくケースも増えています。自治体や学校教育の現場を始め、さまざまな場面で専門家の皆さんとコラボレーションできることが可能となっているのです」

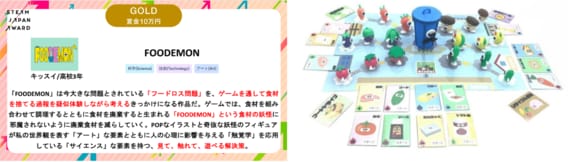

また、2020年から「自ら課題を設定し、アイデアをカタチにして解決していく」中高生を表彰する取り組みとして「STEAM JAPAN AWARD」をスタートさせている。2年目の21年からは文部科学省が後援することになり、中高生を対象に応募数は100件以上に上った。昨年、ゴールド賞(最優秀賞に相当)に輝いたのは都立高3年生が考えた「FOODEMON」。今大きな社会課題とされている「フードロス問題」を題材に、ゲームを通して食材を捨てる過程を疑似体験しながら考えるきっかけをつくる作品で、人の心理に影響を与える「触覚学」を応用した、見て、触れて、遊べる解決策として高評価を得た。

「実は昨年ゴールド賞を獲得した学生は、その後、米ハーバード大学に進学しました。海外の大学入試においては学力の成績以上に、課外活動の評価が入試の合否を左右します。しかし、日本では海外の大学にアピールできるようなイベントが少ないのが現状です。STEAMは世界共通の教育概念であるため、STEAM JAPAN AWARDのようなイベントで、ゴールド賞を受賞したことは、海外の大学にアピールするよい機会になるのです。私たちも、STEAM JAPAN AWARDも日本のSTEAM教育における代表的なイベントとして海外から認知されるきっかけになったと考えています」

ほかにもSTEAM JAPANでは将来、先端科学技術分野で活躍できる女性の発掘・育成を目的に「OITA Girls 8 PROJECT」という取り組みを行なった。これは、「大分から未来を変えたい」と思う18歳以下の女子中学生8人程度を選出するプロジェクトだ。ほかにも、徳島市とはデザイン思考やデータ分析を基に、地域の魅力や課題を自分でまとめ、それを海外に英語で発信していくプログラム「TOKUSHIMA STEAM PROJECT」を企画するなど、地方との取り組みを多数行っている。

「地方では、とくに人材育成について危機感を持っています。そうした自治体のトップの方は海外についての視野も広く、新たな取り組みにも積極的です。しかし、STEAM教育の国内での認知度の低さから、活動を始めるときには少なからず苦労もありました。加えて、新しいことをやるとなると保守的な考えの方々からの反発もあります。だからこそ、STEAM教育についても自治体で勉強会を開催するなどして丁寧に伝えていくことで、活動の道を開いていきた経緯があります。コロナ禍によるイベントの中止など、ほかにも厳しい局面もありましたが、オンラインを活用したことで、かえって活動を全国に拡大することができました」