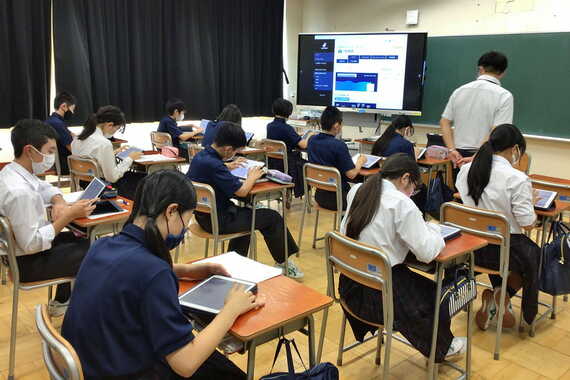

英単語や漢字「アプリで覚える」公立の学校でも着々広がる背景 墨田区・錦糸中学校、ICTで基礎学力の向上へ

また教員側の負担減も大きく、「以前はプリントの作成に加えて、テストを自作して採点するため、かなりの負担になっていたが、現在は『モノグサ』の漢字ドリル機能を使い、定期テスト前などに教科書の漢字を作成して配信すればよいので手間も大幅に減った」という。

20日間の英単語学習で、平均点が約3.6倍に向上した

英語における英単語学習でも効果が出ている。英語科 教諭の河内勇人氏が当初感じていた課題は、小学校ではほとんど行わない「英語を書く活動」にあった。

錦糸中学校 英語科 教諭

(撮影:尾形文繁)

それまではスペリングコンテストとして、授業時間内に毎日10個ほどの英単語を紙のプリントに書き小テストを行うことに取り組んでいたが、「書くことに抵抗感がある子は多い。早く終わる生徒がいる一方で、なぞり書きが苦手な子も多く、時間内に終わらない生徒もいるなど差が大きく苦労していた」という。

英語では、12月1日から20日間にわたり、各学年でそれぞれ約250問の英単語を「モノグサ」で学習した。「各自自分がどれだけやったかすぐわかる、空き時間に自分のペースで数をこなすことができるという2点から、抵抗感なく取り組むことができた生徒が多かった」と、河内氏は話す。その結果、50点満点のテストで、全体の平均点は6.8点から24.9点と約3.6倍に向上した。

また、生徒同士で「今日どこまでいった」「何日目までやった」「全部正解した」といった会話が生まれやすくなり、「みんながやっているならやろうかな」と休み時間も取り組む姿が見られるようになった。中には、学習回数が500回を超えた生徒もいた。「問題数としては1万以上。それだけ学習したということで本人も自信になり、家族からも『勉強してるね』と褒められ、自己肯定感も高まった」(河内氏)ことで、これまで苦手だった英単語のテストでも自己最高点を取り、とても喜んでいたという。

職員室の会話から教員のICT活用が広がっていく

錦糸中学校では、こうした校内の取り組みの成果によって、「モノグサ」を英検対策や社会科でも使い始めるなど、ほかの教員や教科にも活用が広がっているという。

「当校は生徒数194人の規模の小さな学校ということもあり、職員室でも教員同士が気軽に話す環境のため、『モノグサ』のようなアプリの話題も自然に出てくる。不思議なもので、1人1台の端末によって個々が分断されるようなイメージがあるが、結局そういった横のつながりがとても重要で、活用が広がった大きな理由だと思う」と、本多氏は話す。

さらに今後の展望について、「ICT活用によって生徒が選択する幅を広げたい」と話すのは、英語科の河内氏だ。「英語では、iPadの録画機能も有効。スピーチでは4人1組でチームを組んで、撮る人、評価する人、話す人に分かれて各自で行うことに、生徒たちも積極的に取り組んでいる」という。

以前、スピーチは全員で行っており、教員は発表を聞きながら評価もしなければならなかった。今は、生徒が何度も練習を重ねてベストだと判断した動画の録画を繰り返し見ることで、正確な評価を行うことができるというメリットも大きい。「デジタル教科書なども活用することで、生徒が『モノグサをやる時間』『教科書に取り組む時間』など選択できる幅を広げて、学習に役立てていってほしい」と、河内氏は話す。