子どもの貧困、内閣府「初の全国調査」で見えた悲痛な実態 文化資本の獲得や多様な経験する機会も限定的

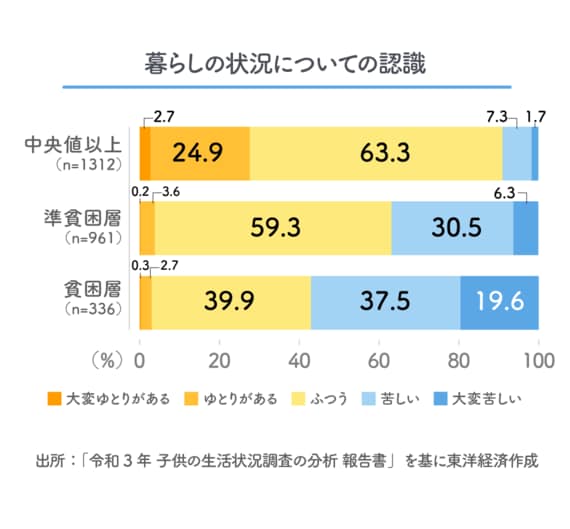

暮らしの状況に関しては、全体としては「苦しい」が19.7%、「大変苦しい」が5.6%だが、「貧困層」の世帯に限ると「苦しい」と「大変苦しい」を合わせた割合が57.1%にも及んでいる。また世帯の状況別に見ると、「苦しい」と「大変苦しい」を合わせた割合は、「ふたり親世帯」だと21.5%だが、「ひとり親世帯」全体では51.8%、「母子世帯」だけで見ると53.3%になっている。

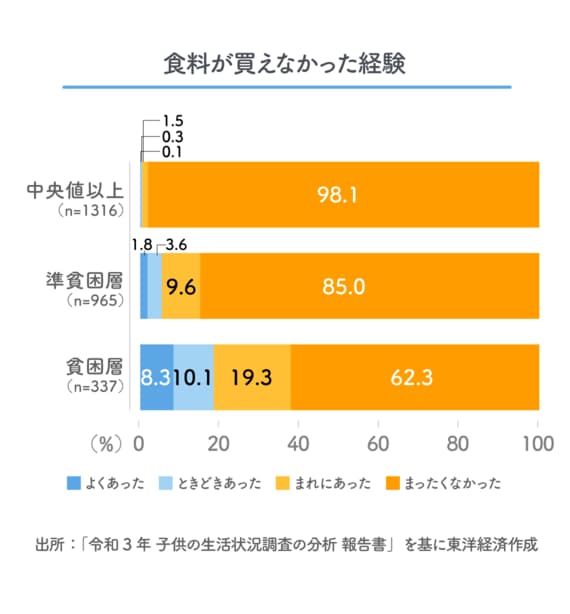

では、実際にどんな苦しさがあるのか。これについては「過去1年間に必要とする食料が買えなかった経験があったか」という設問があり、「よくあった」「ときどきあった」「まれにあった」という回答を合わせた割合は、「準貧困層」で15.0%、「貧困層」では37.7%となっている。

同じ割合を世帯状況別に見ると、「ふたり親世帯」では8.5%、「ひとり親世帯」では30.3%、「母子世帯」では32.1%となる。そう回答した世帯の中にはおそらく、子どもに食べさせるものが買えなかったケースもあっただろう。

進学を諦める子どもたち、コロナのダメージも大きい貧困層

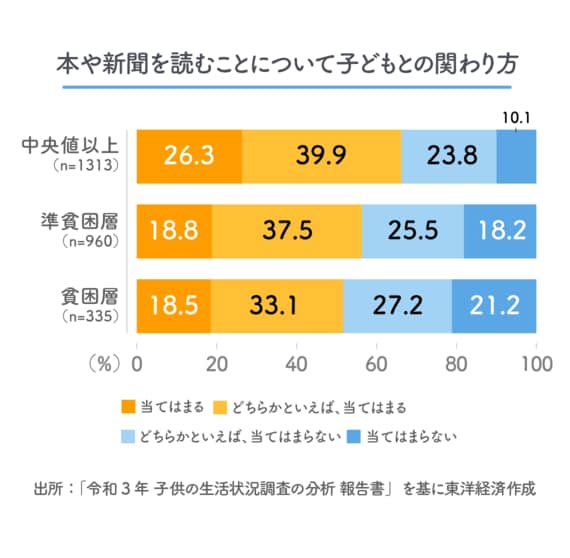

この調査では、子どもとの関わり方も聞いている。

例えば「お子さんに本や新聞を読むように勧めているか」という設問に対して、「どちらかといえば、当てはまらない」「当てはまらない」と回答した割合を合計すると、等価世帯収入が「中央値以上」の世帯では33.9%だが、「貧困層」では48.4%と10ポイント以上高くなっている。同じ割合は、「ひとり親世帯」全体でも46.8%、「母子世帯」でも45.2%と高い。

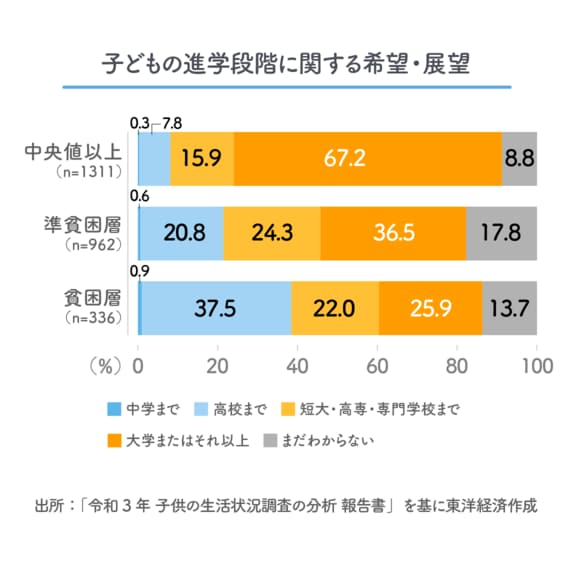

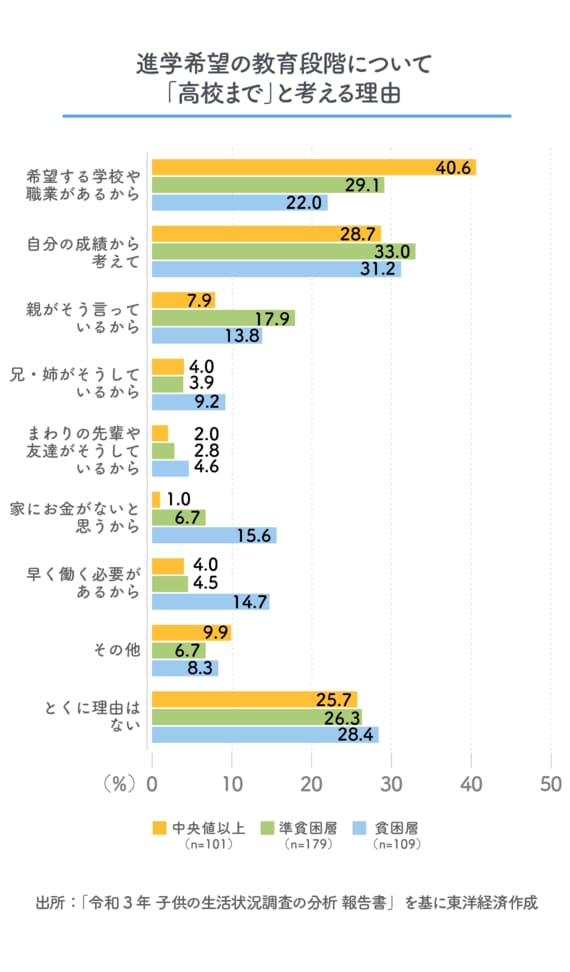

子どもが将来どの段階まで進学すると思うかという設問に対しては、「大学またはそれ以上」という回答が全体では50.1%だったが、「準貧困層」では36.5%、「貧困層」では25.9%となっている。経済的な余裕がなく成績が優秀な高校生が大学進学を諦めるという話を時々耳にするが、この調査結果からはそうしたケースが決して少なくないことが推測される。

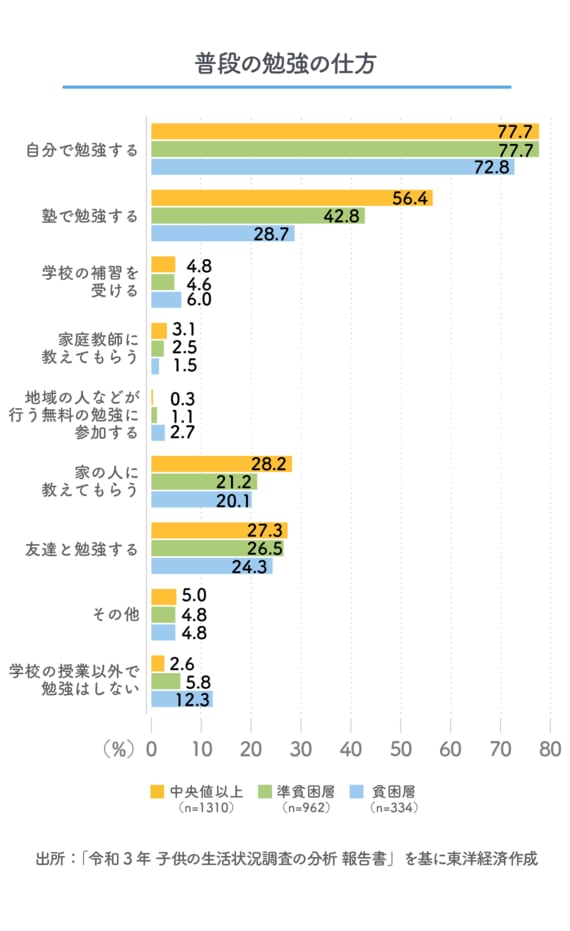

学習の状況については、「普段学校の授業以外で、どのように勉強しているか」という設問を子どもに聞いている。それに対して「塾で勉強する」という回答は全体では47.2%、「家の人に教えてもらう」が24.4%だったが、「貧困層」ではそれぞれ28.7%、20.1%で、ほかの世帯より低い割合になっている。逆に「学校の授業以外では勉強はしない」という割合は全体では4.9%だが、「貧困層」では12.3%とほかの世帯より高くなっている。

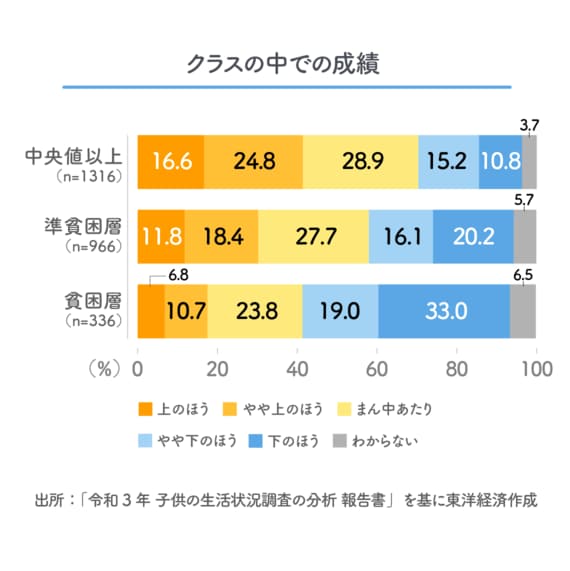

また、「クラスでの成績」については、「やや下のほう」と「下のほう」という回答の割合を足すと、等価世帯別収入が「中央値以上」の世帯では26.0%だが、「準貧困層」では36.3%、「貧困層」では52.0%となっている。これはあくまでも子どもが自分の成績をどう思っているかを尋ねたものだが、収入が少ない世帯ほど学業成績がよくないというのが現実なのだろう。

進学希望を聞いた設問では「高校まで」と答えた子どもにその理由も尋ねている。全体では「家にお金がないと思うから」が7.8%、「早く働く必要があるから」が7.3%だが、「貧困層」ではそれぞれ15.6%、14.7%と2倍近くになっている。経済的な状況が、明らかに機会の平等を阻害している現実が浮かび上がってくる。

この調査では、新型コロナウイルスの感染拡大による影響についても調べている。「世帯全体の収入の変化」について、「減った」という回答は全体では32.5%だが、「準貧困層」では39.6%、「貧困層」では47.4%となっている。収入の少ない世帯のほうが、より大きなダメージを受けているようだ。