「無意識の思い込み」気づいた子に起きた劇的変化 「アンコンシャスバイアス授業」導入じわり増

母親が他界した翌年の2018年、あるイベントで「がんのアンコンシャスバイアスに気づく」と題したワークショップを依頼されたことを機に、一般社団法人アンコンシャスバイアス研究所を設立。以来、アンコンの認知を広める活動を続けている。

守屋氏は、これからの時代において多様な個性を互いに認め生かし合いながら、新たな価値を創造し持続可能な社会を実現していくカギが、アンコンだと捉えている。

「多様性が生かされる社会の根底には、1人ひとりが生き生きと活躍できることが大前提です。しかし、現状では、それを頭ではわかっていても、各自の無意識の思い込みによって多様性が生かされない状況が生まれています。このアンコンに気づき対処していくことで、SDGsで掲げられているような社会が実現すると思っています」

学校で授業を始めたのは、アンコンのセミナー参加者の中に小学校の教員がいて、「子ども向けに授業をしてほしい」と頼まれたことがきっかけだ。当初は「子どもに伝わるかな」と少し不安だったが、実際に授業をやってみると子どもたちは大いに興味を持った。中にはオンライン開催により、不登校の子が参加できた例もあった。

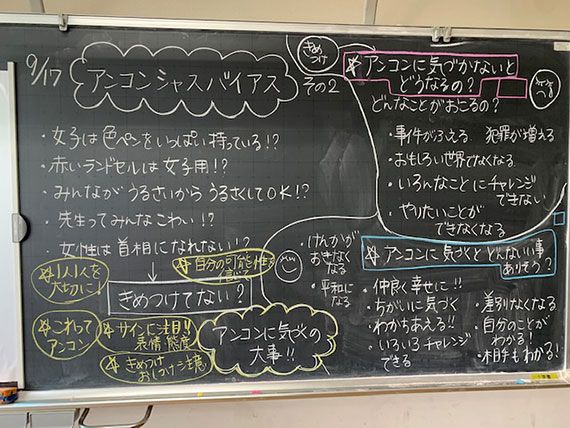

授業から1週間ほど経ってからのアンケートによると、身近にアンコンがあることに気づくだけでなく、友達と仲直りできた子、授業で挙手できるようになった子、「諦めていた夢をやはり頑張りたい」と親と話し合えた子などもいるそうで、「僕自身が勇気をもらえる」と守屋氏は言う。

また、興味深いことに「アンコンに気づかないことで戦争や冤罪(えんざい)が起こる」「これってSDGsの5番のジェンダー平等に関わる話ですよね」といった社会への関心の高さがうかがえる意見も出てくるという。

(写真:白百合学園小学校提供)

アンコンを「無意識の偏見」と伝えるメディアも少なくないが、子どもたちがアンコンを「あってはいけないものだ」と捉えることがないよう、ネガティブなイメージを含む「偏見」という言葉はあえて使わずに「思い込み」と表現している。アンコンは誰にでもあること、そして「自分を含めた1人ひとりを大切にしよう」というメッセージも強調するようにしているという。

「学校教育でアンコンを子どもたちが学べば、1人ひとりが違っていいということが理解でき、いじめや差別がなくなって友達と仲良くなれるチャンスが広がったり、将来の進路選択において自分の可能性を広げたりする素地がつくられるのではないかと思います」

21年度中はアンコン授業を無償で実施

守屋氏が学校での活動を本格的にスタートしたのは21年7月だ。全国の小中学校の子どもたちを対象としたアンコン授業のプログラムを開発し、先着20校に限り無償で出張授業を提供することにした。すると、20校の枠はすぐに埋まってしまったという。

しかし、現在も問い合わせが寄せられているため、21年度中はスケジュールが許す限り、依頼があった小中学校で無償授業を実施することにしている。「母は生前、学校法人ザベリオ学園の理事長兼学園長を務めていたのですが、よく『子どもは未来からの留学生』と言っていました。一人でも多くの子どもにアンコンを知ってもらえたら」と守屋氏は言う。