「与えられることに慣れた」子どもの残念な行く末 工藤勇一校長、横浜創英でサイエンスコース新設

日本の教育は“サービス提供型”になっている

8月に開催された横浜創英中学・高等学校の学校説明会で、工藤勇一校長が訴えたのは危機感だった。

「今、日本の教育は“サービス提供型”になっている。あれもしなさい、これもしなさいと、子どもたちは過度に手をかけられていて、与えられることに慣れてしまっている。自己決定しない子どもに主体性は育ちません。本当に大事なのは、自分で考える力をつけることなのに、学力だけを注視して勉強時間を増やすことが目的になってしまっています」

与え続ける教育は主体性を奪うだけでなく、自己肯定感や幸福感の低さ、当事者意識のなさも生んでいるという。自律した生徒を育てて生きる力をつけようというのに、その手段の1つである基礎学力を身に付けることのほうが目的化されてしまっているのだ。

来年度、横浜創英に新設される「サイエンスコース」は、こうした受け身の学び方に一石を投じるものだ。学ぶ側が主体となる教育に転換し、生徒が自主的に学ぶ姿勢を身に付けることを目指すという。

サイエンスコースでは5年間、週2時間グループで探究活動を行う

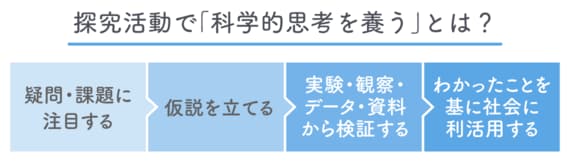

「『なぜこういうことが起こるのか、きっとこうじゃないのか、確かめてみよう、研究してみよう』といったように、社会が抱える課題を発見し、課題解決に向けた実践的な研究を通して科学的思考を養いたいと考えています。世界は今、温暖化、環境破壊、マイクロプラスチックによる海洋汚染など、一国では解決できない問題を抱えています。それらの問題は、各国が協力して解決していかなければならない。サイエンスコースの学びは、将来の問題解決に向けたトレーニングでもあるのです」

現在、中学は2クラス募集しているが、来年度は1クラス増やして3クラスにし、1クラスをサイエンスコースにする予定だという。希望者が多ければ、サイエンスコースのクラスを増やすことも考えている。サイエンスコースでは中学校1年生から高校2年生までの5年間、週に2時間「探究の時間」を設けて、グループで探究活動を行う。

「名称から理系コースと誤解されるのですが、あくまでも科学的思考で探究することを目的としており、研究テーマは理系とは限りません。生徒の興味によっては、歴史や経済、環境問題や心理学、商品開発などを入り口にすることもあるでしょう。テーマは中1の1学期をかけて、教員と面談して決めます。自分のためだけの研究ではなく、その研究が社会とどうつながるのか、困っている人をどうやって助けるのか、問題意識を持てるようなテーマに導いていく。こうした科学的思考が身に付くと自分の生活に対する見方が変わり、社会を変えられます。学校を改革するようなテーマが出て、生徒も職員会議に参加するようになれば面白いですね」