埼玉県コロナ禍の学校調査「学力低下」の可能性も ICT活用に課題、実験・実習や対話的学びに制限

教科ごとの活用の特徴を見ると、国語では「インターネットを用いて個人の情報収集の場面で活用した」という回答、算数・数学では小・中学校ともに「シミュレーションなどのデジタル教材を用いて個人の思考を深める場面で活用した」という回答が多く見られた。

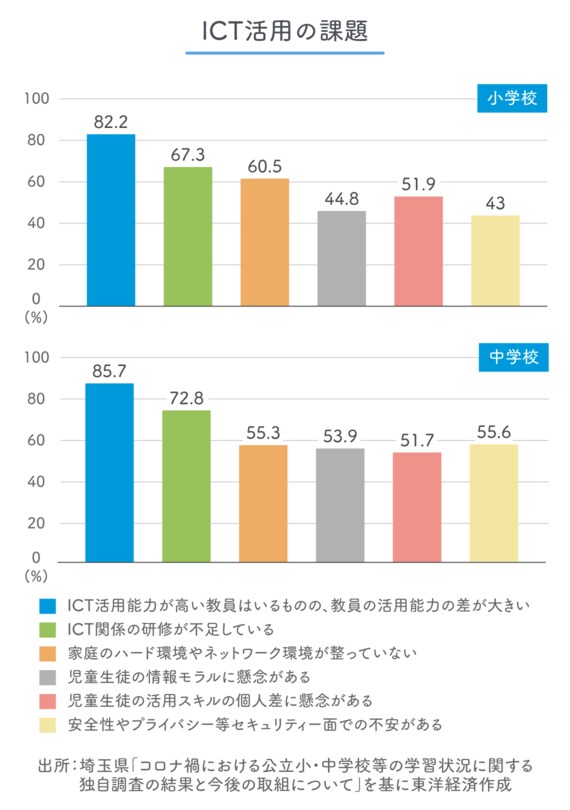

一方、ICT活用の課題については、小・中学校の両方で「ICT活用能力が高い教員はいるものの、教員の活用能力の差が大きい」と回答した学校が80%以上で最も多かった。2番目に多かったのは「ICTの研修が不足している」という学校で小・中学校ともに70%前後あり、「家庭のハード環境やネットワーク環境が整っていない」という学校も60%前後に達している。また、今後実施を希望するICT研修については、小・中学校ともに「各教科等におけるICT活用に関する研修」と回答した学校が90%以上に及び、「端末やソフトウェアの使い方に関する研修」と回答した学校も小・中学校で85%以上だった。

・ICTを活用している教員の割合が、小学校と中学校でかなりの差がある

・ICT活用能力の高い教員はいるが、教員の活用能力の差が大きいことを課題に挙げる学校が多い

・ICTの研修が不足していて、とくに各教科におけるICT活用に関する研修を求める声が多い

大半の学校が年度内に教育課程を終了

新型コロナの感染拡大は、教育指導そのものにも大きな影響を与えた。

この調査でも「令和2年度の教育課程の状況」について聞いていて、「複数年度にわたる教育課程を編成し、指導内容を年度を超えて令和3・4年度に先送りする予定がない」と答えた学校は小・中学校いずれも99%以上だった。一見影響はなかったようにみえるが、実はこれは3回目調査の結果で、2回目調査では70%前後の学校が授業展開を早める工夫をしていると回答していた。その努力が功を奏して、大半の学校で年度内に教育課程を終えることができたと考えられる。

一方、学習面ではかなりの影響があったようだ。「令和2年度の教育課程の学習面への影響」についての質問に対しては、小・中学校の約80%が「実験・実習等が制限されることで、実感を伴った定着が十分でないこと」、小学校の約75%、中学校の約80%が「年度当初に考えていたより『主体的・対話的で深い学び』に取り組む機会が持てないこと」を課題と感じていた。

さらにこの調査では、「主体的・対話的で深い学びの視点での授業について、とくに『対話的な学び』ではどのような感染症対策を踏まえた工夫を行ったか」という突っ込んだ質問もしている。それに対して『対話的な活動は極力行わないようにしている』と回答した学校の割合は、2回目の調査では小・中学校とも30%弱あったが、3回目の調査ではいずれも0%だった。すべての小・中学校が、何らかの感染対策を行ったうえで「対話的な学び」に取り組んだのだろう。